|

|

|

電気工事1(隠ぺい配線)

|

|

|

|

| ● 概要 |

|

この工程では引込線取付点から分電盤まで、および、分電盤から小屋裏→壁面出口までの配線工事を行います。(電気引込線工事参照)

(1)電力契約および分電盤

書斎小屋の場合、母屋とは別契約にすることにします。これは東京電力の原発に近い地域にある関係で、契約ごとに「原子力立地給付金」という名称のお金を毎年もらえる特典があるからです。これにより、30A契約の基本料金をカバーできます。(ただし、廃止される可能性が高まっていると思われます。)

契約を一つにするには分電盤のカスケード接続が必要になり、私のようなにわか電気工事士には難しい屋外の配線作業(外注すればコスト)が必要なため、このような判断をしました(注1)。この地域では、車庫や、農作業場などを別契約で配線しているケースが多いそうです(確認の結果、同じ名義でもOKとのこと)。

注1: |

ふたつの家屋で電力契約を一つにするには、契約電流のブレーカー(アンペアブレーカー、電力会社の設備)を通った電線をふたつの家屋に分岐する必要があります。たいていの分電盤には、アンペアブレーカーの二次出力をそのまま外に出すための端子を備えていますので、この線を別棟の分電盤の入力にすることで実現できます。引込線取付点まで(引込線)は電力会社の設備なので費用は発生しませんが、家屋間の配線は需要家の負担になります。

なお、別棟との距離が15m以下であれば、配線用ブレーカーの出力をそのまま別棟の電気機器につなぐこともできます。しかし、これは接続機器の少ないケースにしか適用できませんし、家の天井裏と家屋間の追加配線が必要で結構な費用がかかります。

| 分電盤は40Aの製品を入手済みです。

(2)引込口配線

・電力量計から分電盤までの配線を行います(電力量計の裏から隠蔽配線します)。

(引込線取付点から電力量計までは隠ぺい配線をしておき、線の接続は業者に依頼します。

「電気引込線工事」参照)

・契約電流は30Aを予定していますが、将来母屋と合わせて契約を1つにまとめる可能性があるので、

40Aまで対応可能な電線と分電盤を使用します。また、分電盤の直接出力端子から、母屋に電線を

引けるように電線を用意しておきます。

・電線は「引込線取付点→分電盤」、「分電盤→屋外出口」(母屋への配線用)の両方とも8㎜2 の

VVRケーブルを使います(屋外に出る部分はPF管に入れます)。

(3)屋内配線

・分電盤の配線用遮断器からジョイントボックスを経由して壁面まで配線します。

・ジョイントボックスは「中」サイズ(φ1.6㎜14本)が格安なので、できるだけこれを使用します。

・電線は、

・分電盤からジョイントボックスまでは2.0㎜のVVFケーブル、ジョイントボックスから壁面まで

は1.6㎜のVVFケーブルを使います。

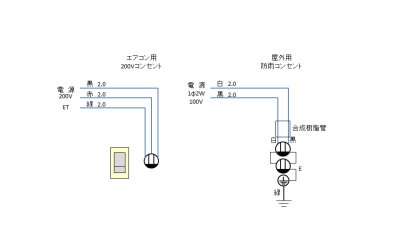

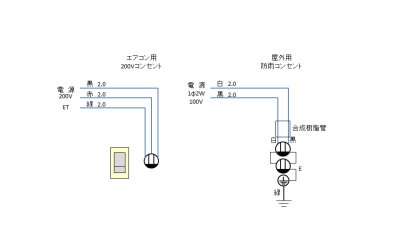

・エアコンと、屋外コンセントは分電盤から2.0㎜のVVFケーブルで直結します。

・必要に応じて3芯のVVFケーブルを使用します。

(アース配線をするエアコン、3路スイッチなど複線図より判断します)

・分電盤のアース端子には1.6㎜のアース線を使い、地面に埋め込んだアース棒に接続します

(D種設置工事)。

(4)壁貫通配線

・電気引込線は壁を貫通するので、屋外と壁内は合成樹脂製可とう電線管PF14に通します。

・透湿防水紙およびサイディングとの境目は防水処理をします。

|

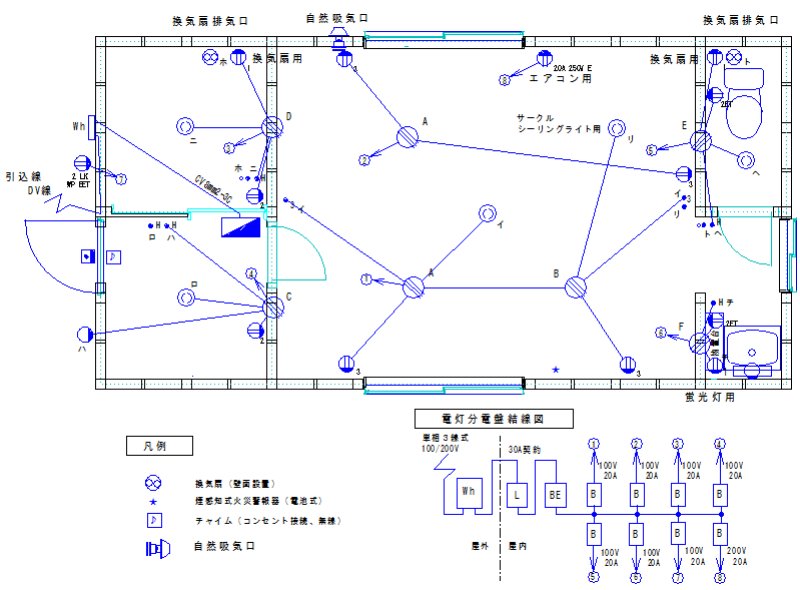

| ● 電気配線図 |

|

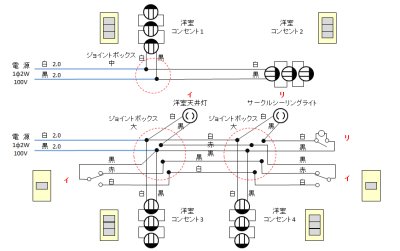

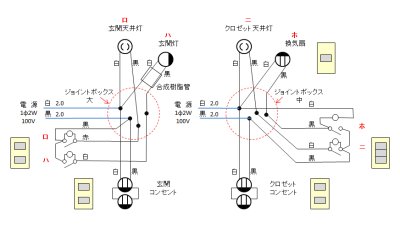

下図に電気配線図と複線図を示します。

スイッチの対応付けは以下の通り

|

イ: |

洋室天井灯(3路) |

ホ: |

クロゼット換気扇 |

|

ロ: |

玄関天井灯 |

ヘ: |

トイレ天井灯 |

|

ハ: |

玄関灯 |

ト: |

トイレ換気扇 |

|

ニ: |

クロゼット天井灯 |

チ: |

流し台天井灯 |

|

リ: |

洋室天井灯(追加) |

|

|

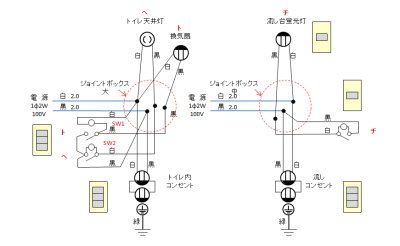

・当初の設計案から以下の修正を行いました。

1)ジョイントボックスは実際の配線がしやすいように増設した。

2)トイレと流しのコンセントは2EEから2ETに変更した。

3)チャイムはドアに備え付けのもの(オプション)に変えた。

4)流しの蛍光灯はコンセント式の製品を壁面に設置することにした。

5)8分岐の分電盤採用により、分電盤からの分岐を変更した。

|

|

|

|

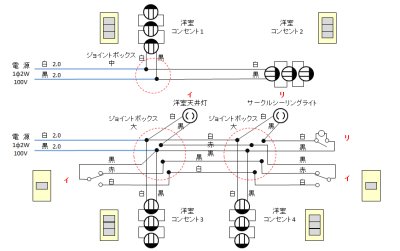

| ● 複線図 |

電気配線① 洋室

|

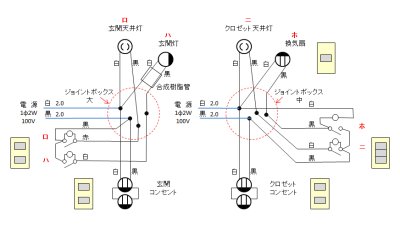

電気配線② 玄関、クロゼット

|

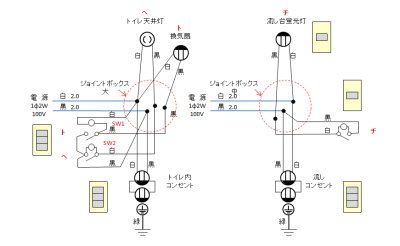

電気配線③ トイレ、流し

|

電気配線④ エアコン、屋外コンセント

|

|

| ● 必要部材 (実績の詳細は「建築コスト」参照) |

| No. |

項目 |

区分 |

機器・材料 |

数量 |

単位 |

備考 |

| 1 |

分電盤 |

分電盤 |

カワムラ リミッタースペース付主幹容量40A CLA 3408-4FL |

1 |

セット |

在庫処分品購入済み |

| 2 |

配線 |

ケーブル |

SVケーブル 8mm2 3芯 |

10 |

m |

|

| 3 |

〃 |

〃 |

VVFケーブル 2.0mm 2芯 |

20 |

m |

|

| 4 |

〃 |

〃 |

VVFケーブル 2.0mm 3芯 |

8 |

m |

|

| 5 |

〃 |

〃 |

VVFケーブル 1.6mm 2芯 |

73 |

m |

|

| 6 |

〃 |

〃 |

VVFケーブル 1.6mm 3芯 |

14 |

m |

|

| 7 |

〃 |

電線 |

IV線 1.6mm |

10 |

m |

|

| 8 |

〃 |

〃 |

アース棒 |

3 |

本 |

|

| 9 |

〃 |

接続材料 |

リングスリーブ 小 |

20 |

個 |

|

| 10 |

〃 |

〃 |

リングスリーブ 中 |

10 |

個 |

|

| 11 |

〃 |

ジョイントボックス |

ジョイントボックス 大 |

3 |

個 |

|

| 12 |

〃 |

〃 |

ジョイントボックス 中 |

3 |

個 |

|

| 13 |

絶縁 |

電線管 |

PF管(合成樹脂製可とう電線管) PF14 10m |

10 |

m |

屋外引込線を被覆 |

| 14 |

〃 |

〃 |

サドル |

10 |

個 |

PF管固定用 |

| 15 |

〃 |

被覆材料 |

ビニールテープ |

1 |

個 |

|

|

● 作業の実施状況 |

(1)仕入済みの電材品 (2012年04月18日)

前週埼玉に帰った際、東京のジョイフルホンダで分電盤、スイッチ、パネルなどの在庫処分があったので仕入れました。

分電盤は少し古いですが、定価の3分の1、その他は通常販売価格の半額でした。これをゆうパックで別荘に送りました。

その後、近くのホームセンターでいくつかの部材を追加し、必要な部材はほとんど揃いました。

|

|

|

|

(2)外壁の穴あけ (2012年06月18日)

電気の隠ぺい配線は分電盤→天井裏→壁内→スイッチボックスの経路で配線します。書斎小屋は壁パネル工法を採用しましたので、この壁内の配線をしないと外壁工事ができないのです。

そこでまず、スイッチボックスを取り付けるための穴を、ついでに換気扇と吸気口のパイプを通す穴をあけました。

スイッチボックスは壁パネルの枠にビス止めしますので、外側から四角の角に6㎜径の穴をあけて位置を決め、内側からジクソーでカットしました。

パイプはVU100(外形114㎜、内径107㎜)を使う予定なので、径116㎜の穴を自由錐で開けました。断熱材は40㎜程の厚さがあるので、自由錐では深くて切りにくいのですが、中心に6㎜径の穴をあけ、内側と外側から自由錐を電動ドリルで回転してなんとかあけることができました。この穴の外側にはパイプを支える枠を取り付ける予定です。

上の写真は外側から、下の写真は内側から見た開口部です。

なお、断熱性能の観点から穴の数は極力減らすか内側の壁に設けることとし、TV端子のスイッチボックスはつけないことにしました。

|

|

|

(3)屋根裏通路 (2012年06月18日)

屋根裏は梁と梁の間隔が1間(182㎝)あり、飛び移ることができませんので、余っていた木材(破風板)を梁間に載せ、点検口から入って天井裏を移動できるようにしました。全く使わない可能性もありますが、将来天井配線を変える場合に備えました。

破風板は厚いのでそのままでも人が載れますが、1間幅の所は念の為、下に桟木をビス止めして補強しました。半間幅の所は破風板のみです。

右上の写真は流しの天井から見たもの、右下の写真はクロゼットから見上げたものです。

屋根裏点検口はクロゼットと流しの天井2か所に設ける予定でしたが、この通路を作ったことにより、分電盤に近いクロゼットの天井にのみ作ることにします。

|

|

|

|

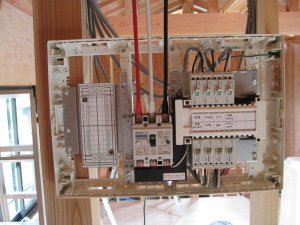

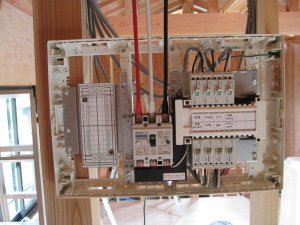

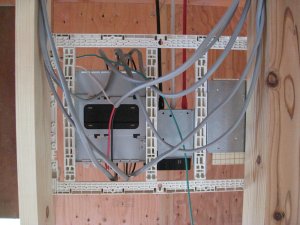

(4)分電盤仮取付 (2012年06月20日)

隠ぺい配線の起点は分電盤ですので、まず分電盤の位置を決めます。

当初、クロゼットの入り口のドアの上を考えていましたが、分電盤の設置説明書を見たら2m以下の高さの所に付けた方が使いやすいと書いてありましたので、なるほどと賛同し、クロゼット内の壁面に取り付けることにしました。

まだ壁は張ってありませんが、分電盤の取付ビスの位置が柱と間柱にまたがるので、ビス止めしました。

これで分電盤側の配線長を正確に決めることができます。

|

|

分電盤のふたは押し込むだけで簡単にはめることができます。外す場合は、ロックを解除してラッチボタンを押しながら引き出すことができます。

|

|

(5)アース線配線 (2012年06月20日)

床板を固定していないうちにアース線の配線をしました。

まず、緑色のアース線を床下から基礎パッキンの隙間を通して外に出します。このアース線をリングスリーブでアース棒に接続します。

その後、穴あけ器(右写真の赤い棒)で穴をあけ、アース棒を埋めます。穴の位置は基礎のベース部の外側なので、穴と基礎立上りまでは深さ10㎝程の溝を掘り、アース線を埋めて隠します。

|

|

床下のアース線は、分電盤を取り付ける壁の床板の隙間を通して分電盤まで配線します。

この分電盤のアースはエアコンのアースとして使います。

この他に、外部コンセント用のアースと、トイレと流しのコンセント用のアースも同様に配線しました。

|

|

|

|

|

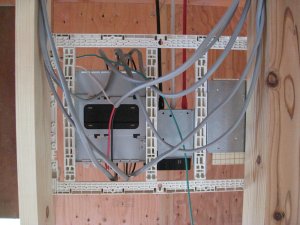

(6)ジョイントボックス取り付け (2012年06月20日)

次は各部屋の配線の中心となるジョイントボックスを取り付けます。

ジョイントボックスは配線のし易さから、南と北の母屋を支える束に取り付けました。

|

|

(7)電源ライン配線 (2012年06月20日-21)

各部屋の配線を行う前に、分電盤からジョイントボックスへの電源ラインの配線を行いました。

これは分電盤→梁→小屋束→母屋→ジョイントボックスの経路で配線しました。

|

|

分電盤からの電源ラインの配線は2.0mm 2線のVVFケーブルを用い、被覆を15㎜はがして配線用ブレーカーに差し込んで接続します。

ブレーカーの出力ラインは分電盤の背面の開口部から壁に入って上昇し、屋根裏に出ます。

右上写真は分電盤を正面から見た配線状況、右下写真は分電盤を背面から見た配線状況です。

|

|

|

|

(8)外壁内配線&スイッチボックス取付 (2012年06月21日)

外壁面にはコンセントを数か所取り付けますが、その配線方法は、天井裏の高さで外壁に穴をあけ、その穴からVVFケーブルを外に出してスイッチケーブルまで配線します。

穴は1.6㎜/2.0mm 2線のVVFでは11㎜径、2.0mm 3線VVFでは13㎜径をあけました。

|

|

外壁に取り付けたスイッチボックスから引き込んだVVFケーブルをスイッチパネルに取り付けたコンセントに配線した状態です。

スイッチパネルの取付は、実際には石膏ボードを張ってから行います。

石膏ボードにあける穴はスイッチボックス取付用の穴よりも小さくする必要があります。

なお、スイッチボックスの穴で断熱欠損ができますので、裏側からウレタンフォーム(スプレー式の断熱材)を吹き付ける予定です。

(注:実際にはウレタンフォームの吹付は行いませんでした。配線が固定されてコンセントなどの取り付けがしにくくなりますし、外側は透湿防水シートで覆われていますので、断熱上も問題にはならないと考えたからです。)

|

|

外壁内の配線を終えた後、内壁にもスイッチボックスを取り付けました。

下はコンセント、上はスイッチです。

|

|

|

(9)屋根裏配線 (2012年06月22日)

この日は各部屋のジョイントボックスからスイッチボックスおよびランプレセプタクルまでの配線を行いました。

複線図に従って、所定の線材をジョイントボックス(小屋束)→母屋→梁→菅柱→スイッチボックスなどの経路にステップルで固定しました。

スイッチボックスに取り付けるスイッチ、コンセント、表示灯およびランプレセプタクル等はすべて接続可能な状態にして用意してありますが、結線は内壁工事が終わってから行います。

また、ジョイントボックス内の結線も時間切れで行いませんでした。この作業は雨天でもできますので、明日からは外壁下地工事を優先します。

|

|

|

|

(10)ジョイントボックスの結線 (2012年07月24日)

1か月ぶりの配線作業です。今日はスイッチボックスまで配線済みの電線を複線図に従い、以下の手順で結線します。

・VVFケーブルの長さを調整し、先端10㎝の被覆をはがします。

・心線の先端約2㎝の皮をむきます。

・複線図を見て接続する電線をクリップでまとめます。

|

|

リングスリーブを圧着して結線し、はみ出した電線をペンチでカットします。

電線の太さと本数により、リングスリーブの大きさと圧着ペンチの刻印サイズが決まっていますが、受験から1年経過して記憶があいまいだったため、ネットで再確認してから作業しました。今回の作業で記憶に定着したのではないかと思います。

|

|

試験では省略しましたが、本番ではリングスリーブの周りを絶縁テープで被覆しました。

|

|

最後にジョイントボックスのカバーをかぶせて結線完了です。

今回やってみた結果、ジョイントボックスはすべて「大」にすればよかったと思いました。

配線の少ないところは「中」を使ったのですが、中に納めるのに線を丸めるとかなり窮屈になりますので。

なお、作業は2mの脚立に腰かけて行ったのですが、屋根裏はかなり暑いです。床面に立っていると南北の窓を風が吹き抜けて涼しいのですが、屋根裏になると空気がよどんで、熱がこもるようです。棟換気を採用したので屋根裏の空気が棟から抜けていく効果を期待していたのですが、空気の流れは感じられませんでした。まだ天井工事もしていないので、気流が最終形とは異なるせいかもしれませんが。

部材の配達をしてくれたホームセンターの人の話では、屋根裏を強制換気すると結構効果があるということです。棟換気の代わりにそちらにすべきだったかも。天井完成後、どうなるか見ものです。

|

|

|

前の工程へ

書斎小屋の建築トップへ 次の工程へ

|