|

|

|

壁張り

|

|

|

| ● 概要 |

|

書斎小屋では断熱材組込み済の壁パネル工法を採用しているため、本工程は石膏ボードを貼る作業になります。

作業手順

・ 床側は石膏ボード1枚(910x1820mm)を縦に、天井側は石膏ボードを3等分したもの(910x606mm)を

28mmのビスで止めます。(実際には、天井側は910x600mmにカット、ビス長は25㎜にしました。)

(スイッチボックスや吸気口などはあらかじめ加工してから張ります。)

・ 天井と壁の境目に廻り縁を木工ボンドと隠し釘で取り付けます。

石膏ボード張りに際して、下記の開口部は加工をしてから貼り付けます。

|

| 場所 |

開口部 |

| 洋室 |

窓x2、コンセントx7、スイッチパネルx2、自然吸気口x1、エアコンダクト穴x1、TV端子台x2 |

| 玄関 |

ドアx3、コンセントx1、スイッチパネルx1、分電盤x1 |

| クロゼット |

ドアx1、コンセントx2、スイッチパネルx1、換気扇x1 |

| トイレ |

ドアx1、コンセントx1、スイッチパネルx1 |

| 流し |

窓x1、コンセントx2、スイッチパネルx1 |

|

注:床からスイッチパネル底辺までの高さは、スイッチでは105㎝、コンセントでは20㎝とします。

|

|

|

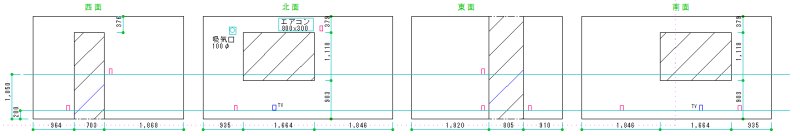

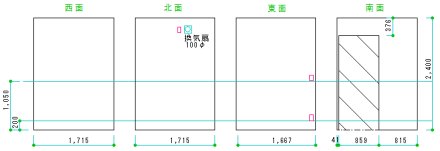

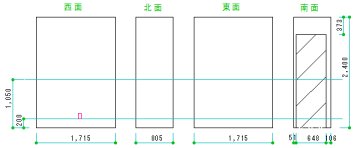

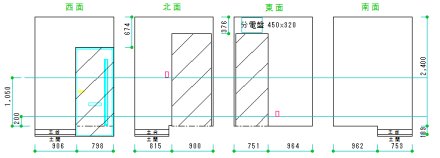

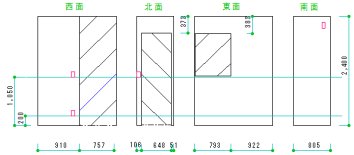

| ● 作業用図面 |

|

下図は各部屋の展開図です。

・ コンセントは床面から20㎝、スイッチは床面から105㎝の高さで、柱の脇に取り付けます。

・ 玄関は土間が土台より下にありますので、壁は土台まで延長して貼ります。

・ トイレと流しはふかし壁を作ります。(下図には未反映)(実際にはふかし壁は流しのみ)

|

|

|

| ● 必要部材 (実績の詳細は「建築コスト」参照) |

|

| No. |

項目 |

区分 |

機器・材料 |

数量 |

単位 |

備考 |

| 1 |

壁張り |

壁板張り |

石膏ボード 9.5x910x1820 |

50 |

枚 |

|

| 2 |

〃 |

〃 |

石膏ボードカッター |

1 |

式 |

|

| 3 |

〃 |

〃 |

ビス 25㎜ 450㎜程度のピッチ |

800 |

本 |

15本/枚 |

| 4 |

〃 |

天井境界 |

廻り縁 3900㎜ |

11 |

本 |

|

| 5 |

〃 |

〃 |

木工ボンド |

1 |

本 |

|

| 6 |

〃 |

〃 |

隠し釘 35㎜ @450 |

100 |

本 |

|

|

|

|

|

| ● 作業の実施状況 |

(1)トイレ内側の石膏ボード張り (2012年07月22日)

石膏ボードを扱うのは初体験です。

トイレ内の石膏ボード張りは、トイレドア取り付けの都合上先に行うことにしたものです。したがって次の壁張りはだいぶ先になります。

まず、トイレ内のコンセントを取り付けるための穴あけです。昨日ホームセンターで小型ののこぎりを物色していたら石膏ボード用ののこぎりがあったので買ってきました(980円)。

これはのこぎりの先端を縦に振りながら押し込むと石膏ボードを簡単に貫通し、その後はのこぎりとして切ることができます。したがって、右写真の穴はあっという間にあけることができました。

|

|

トイレの奥から手前に910x1820㎜の石膏ボードを縦に2枚張ろうとすると、2枚の境目が柱から外れてしまうため、奥側の石膏ボードの幅を狭くします。

これも同じ石膏ボード用のこぎりで簡単にカットすることができました。ただし、このカット時は刃を交換して「押して切る」方法をとりました。これにより、切った石膏が裏側に落下するので表面が汚れにくく、線が見やすいのです。

この切り落とした細長い板は、手前の柱面に張るのに使います。

|

|

石膏ボードの張り付けは、石膏ボード用ビス(25㎜長)を菅柱または間柱に455㎜間隔で(実際には目分量で)ねじ込みます。

今回初めての経験でしたが、石膏ボードの加工のし易さがわかって安心しました。

ただ、カットすると石膏が床に落ち、ほうきで掃いてもなかなか取れないので、何かを敷いて作業する必要があります。(透湿防水シートが余っているのでそれを使うことを考えています。)

|

|

|

|

(2)クロゼット周りの壁張り (2012年08月20日)

約1か月ぶりの壁張りです。

まずは壁張りの下地が必要なところから着手しました。

クロゼットの引き戸は、枠と壁が近接しているため内側の狭い壁張りは以下のように処理しました。

①石膏ボードを幅15㎝位にカットし、枠と柱の間を覆う壁とします。

(15㎝幅は壁の幅+②の野縁材の幅+αです。)

②この石膏ボードの上に、柱の直交面に合わせて野縁材を柱にビス止めします。

これにより、狭い壁張りと、直行する壁の下地ができました。

|

|

左上は引き戸の上部、左下は引き戸の下部の写真です。

|

|

続いて引き戸を隠す壁の取り付けです。

引き戸の枠がうまく作ってあり、部屋の内側に面した壁は中間の枠(間柱)に掘ってある溝に片方をはめ込み、他方は枠の面にビス止めできるようになっています。

ただし、12㎜厚の石膏ボードを想定しているようで、9.5㎜厚を使った場合は隙間ができて溝に固定できません。そこで、溝への固定はボンドで接着することにしました。上辺と下辺もビス止めできないのでボンドで接着しました。

ボンドが固まるまでの間、左写真のように上枠と下枠に野縁材をビス止めして固定しています。

|

|

左上は引き戸の壁の上部、左下は下部の写真です。

この壁は室内の壁ですが、室外側(玄関側)の壁は、下地を作ってからビス止めします。(この作業は翌日以降)

|

|

|

(3)スイッチパネルのある壁張り (2012年08月20日)

次にスイッチパネルなどの開口部がある壁を張ることにしました。部屋を順に完成させていくのが常道かもしれませんが、そうすると電気の来ていない状態では部屋の中が暗くなって作業しにくいため、なるべく開口部を残しておきたいのです。

最初に分電盤の壁を張りました。分電盤は1820㎜高の位置をまたいでいるので、下の壁(1820㎜)と上の壁(600㎜)を張る必要があります。この壁張りには(2)で記した下地(野縁材)を使っています。

上の壁を張るためには、納まりの関係で、引き戸の上の壁を先に張らなくてはなりません。その結果、右写真のようになりました。

分電盤を取り付けた後、分岐配線の接続も行いました。

|

|

次は玄関と洋室の境の壁張りです(右写真の奥)。

当初の設計では、玄関の照明用のスイッチは引き戸の壁に納める予定でしたが、壁の中への配線の引き込みとスイッチボックスの収納が難しいため、この壁に移しました。狭い家なので、玄関土間からも手が届き問題ありません。

|

|

分電盤の裏側の洋室の壁です。この壁には洋室中央の照明用の3路スイッチを取り付けます。

|

|

トイレと洋室の境の壁です。

当初の設計ではトイレの照明と換気扇のスイッチはトイレドアと同じ面の壁に付ける予定でしたが、壁の幅が狭いのでこちらに移動しました。

右写真の上のスイッチパネルはトイレ用、その下のパネルは洋室用です。最下部のパネルはコンセント用です。

|

|

流しの壁です。上のパネルは流しの照明のスイッチ、下のパネルはコンセント用です。

流しの奥の壁は水道の配管を隠すためのふかし壁にしますが、左右の壁を張ってから作ります。

|

|

|

|

|

(4)壁張り(継続:引き戸下地、クロゼット、洋室) (2012年08月21日)

前日引き戸の内側の壁を張りましたが、外側の壁を張るための下地(枠)を取り付けました。

左写真は玄関の外から撮影したもので、縦に白く見えるのが枠の角材です。右(奥)の縦枠はビス止めできないので、引き戸の枠板にボンドで接着してクランプで押さえています。左の縦枠はビスで柱に固定しました。

中央にもう1本欲しいのですが、適当な角材が残っておらず、後で思案します。電動カンナがあれば角材の厚さを調整して取り付けられるのですが、そこまでは行いません。

また、この壁を張る前に玄関土間の周りに張る化粧板をどうするか決める必要があります。框(かまち)は先日東京のホームセンターでL型框を買って送ってあるのですが、そのほかの壁の下に張る化粧板はこれから購入します。一応、窓枠に使ったのと同じ化粧板を張ることを考えています。

|

|

その後は前日に引き続き、石膏ボード張りを継続しました。

石膏ボードは当初30枚買ったのですが、天井に16枚、壁に14枚使ってなくなったので、25枚追加購入しました。

左の写真は北窓の下に15枚、南窓の下に10枚運び込んで立て掛けてもらった状態です。実際にはさらに5~10枚ほど追加が必要なはずですが、少なめにしておきました。

というのは余った廃材を極力少なくしたいからです。

運び込んでくれた材木店の人に処分方法を聞いたら、産廃業者に頼む必要があり、ある業者では最低5000円かかるとのことでした。石膏ボードはたたいて粉にできるので、畑にまく石灰の代わりにできないか聞いたところ、それはやめた方がよいとのことでした。(明確な理由は説明してもらえませんでしたが)。

ネットで調べると、有害な成分が含まれているものもあるようですが、地盤改良(地盤の固化など)に使うケースもあるようです。

|

|

今日の石膏ボード張りの作業は特筆すべき内容はなく、ひたすら採寸、カット、張り付けの作業を繰り返すのみでした(午後2時過ぎ以降の作業で8枚)。

しかし、こんな小さな家に50枚以上の石膏ボードを張ると、確かに防火の効果は大きいと実感します。ある意味、木造ならぬ石膏造りとも言えます。

|

|

|

(5)壁張り(継続:クロゼット、トイレ、流し、洋室) (2012年08月22日)

今日も猛暑の中、ひたすら壁張り作業をしました。クロゼットは完了、トイレもほぼ完了です。

洋室はようやく居室らしくなりました。あとドアの上と窓の上を残すのみです(右上は洋室の南西側、右下は北西側です)。

|

|

流しはふかし壁が未着工、玄関はほぼ手つかずです。

結局今日は15枚分張り終え、残り2枚になりました。明日最終ロット6,7枚の発注をかけて終わりにします。

|

|

|

|

(6)壁張り(継続:トイレ、洋室) (2012年08月23日)

この日は2枚の石膏ボードを張った後、残っている壁に必要な石膏ボードの枚数を確認し、9枚を発注しました。結局トータル64枚使うことになります。

石膏ボードの配達が夕方になったため、天井点検口の板張りとトイレのドア廻りの細かい隙間の壁張りなどを行いました。

左写真は流しからトイレを見たものです。

奥の開口部は換気扇のパイプとコンセント取付用の埋め込みスイッチボックスです。

|

|

追加発注9枚のうち1枚を使って洋室の壁張りも完了しました(左写真)。

右奥に立て掛けてあるのは石膏ボードをカットして余った廃材です。石膏ボード910x1820㎜をそのまま張ったのは4枚だけで、残りはカットしたり、サンドペーパーで削って長さ・幅を調整しています。カットして残った幅の狭いボードは、さらにカットして端を埋めるのに使ったものもあります。

この廃材をどう処分するかは悩ましい問題です。ネットで調べると、産廃業者に頼むより、中間処理業者に直接持ち込む方がずっと安いようです。

|

|

(7)壁張り(継続:玄関&流し) (2012年08月24日)

玄関のクロゼット側の壁張りを行うために下地の強化と、土間の化粧板の貼付けを行いました。

下地は型枠に使った角材を斜めに2本渡し、ビスで止めました。それほど強い力がかかることはない壁なので、スペーサとしてあるだけでも十分と考えました。

土間の周囲は床との境界にL型框(かまち)を(右写真では保護紙で養生)、壁と土間の境界には窓枠用の化粧板(20㎜厚、120㎜幅)をボンドで接着しました。

これらの化粧板は土間の床(2x6材)に接するように取り付けました。

|

|

右写真はクロゼット内から玄関を見たところです。

化粧板を張って、石膏ボードを張る準備ができました。

なお、土間の床には12㎜厚の合板を敷きなおしました。これにより、土間と玄関ドアの下枠が同じ高さになり、ゴミの掃出しが楽になります。

この合板は後日塗装して敷きなおす予定で、劣化したら交換または再塗装します。

|

|

その後石膏ボードを張り、玄関の壁張りが完了しました。

土間に敷いた合板の上には養生用にダンボールの紙を敷いています。

玄関の床が白っぽいのは石膏ボードの切り粉が足に付着したまま歩き回ったからです。家じゅうの床がこの状態になってしまっています。

|

|

最後に残った流しです。ふかし壁の下地を取り付けて今日の作業は終了です。

石膏ボードはすべて購入したつもりだったのですが、流しの壁の半分の分が足らないことが判明しました。もう1枚か2枚追加購入が必要です。(余った端材でつぎはぎすれば1枚でOK、きれいに仕上げるためには2枚必要)。

|

|

|

|

|

(8)壁張り(継続:流し) (2012年08月26日)

昨日ホームセンターで注文した石膏ボード2枚が昼時に届いたので、午後最後の壁張り(流し)をしました。

ふかし壁の上部には混合水栓用のパイプを通す穴を、下部には将来取り付ける可能性のある電気温水器用のパイプを通す穴(右が給水、左が給湯)をあけてあります。混合水栓の取り付けは壁紙を張ってから行うので、ふかし壁はビス1本で仮止めしてあります。

今日の作業はこれだけで、午前中は物置小屋の工具整理、午後は石膏ボード切りで汚れた床面の雑巾がけと整理整頓を行いました。

石膏ボードの廃材は、土のう袋に収納しましたが、石膏ボード6枚分(使用量の10%)に相当する量でした。

(2012/08/28産業廃棄物処理場へ持ち込み処分しました。計測した結果約60㎏あり、処分費用は廃瓦50㎏と合わせ1995円で済みました)。

なお、昨日は工事は休み、屋敷の草刈り(1/3くらい)をしました。夏草は刈っても2週間くらいで元の木阿弥で、「広い屋敷の管理は大変」と母がこぼしていたのが実感として認識されます。

|

|

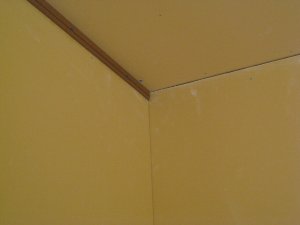

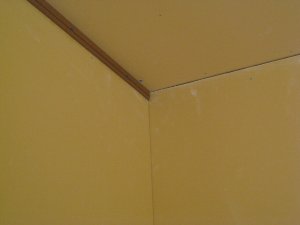

(9)廻り縁の取付 (2012年08月27日)

壁張り工程の仕上げとして廻り縁の取付を行います。

天井と壁の石膏ボードの間には1㎜前後の隙間があり、気密性及び見栄えが悪いですが、廻り縁を取り付けるとピシッと引き締まった感じになります。

|

|

洋室天井の東西方向の境から初めて、流し、クロゼット、玄関、トイレの順に1本ずつ取り付けました。

廻り縁の取付は①天井と壁の境界の長さ計測、②廻り縁の長さを合わせ、端を45度にカット、③納まり確認、④ボンドを塗り貼り付け、⑤隠し釘で固定、⑥ボンド乾燥後隠し釘の頭をカット、の手順で行いました。

右写真は洋室と流しの天井の廻り縁です。

使用した廻り縁の材質は硬質塩化ビニールで、のこぎりで容易にカットできます。長さの微調整はサンドペーパーで行いました。

|

|

隠し釘で廻り縁を固定するのに最初苦労しました。廻り縁はカットは容易なのですが、結構固いため細い釘を打ちつけると貫通する前に先端が曲がったり折れたりしやすいのです。

ホームセンターの店員のアドバイスで、隠し釘の長さは石膏ボードの下の合板または柱に届くように35㎜長を選んだのですが、この長さも打ち込みにくい要因でした(ボンドで接着するので隠し釘の長さはもっと短くてもよかったと思います)。

10回以上失敗しながら試行錯誤した結果、ようやくスムーズに打ち込むコツを会得しました。それは、釘の頭についているプラスチック部を左手の親指と人差し指でしっかり抑えながら金づちを強く叩くのです。

金づちをたたく強さが弱いと結果は良くありません。貫通できる強さで一気に打ち込むようにしてからはほとんど失敗はなくなりました。

右写真は失敗した釘の右に打ち直した状態です。

|

|

廻り縁の取付は順調に進み、全室完了しました。下の写真は洋室内を東から見たパノラマ合成写真です。

|

前の工程へ

書斎小屋の建築トップへ 次の工程へ

|