|

|

|

屋根下地工事

|

|

|

|

| ● 概要 |

|

|

屋根工事だけは早く済ませ、あとの作業はゆっくりと楽しみながらやりたいと思っています。

工事が当初予定より遅れ梅雨が迫っているため、下地工事までは大工さんに支援してもらいます。

仕上は当初プロに頼もうと思っていましたが、施工が容易でコストもリーズナブルな金属屋根材が見つかった(屋根仕上工事参照)ので、自分でやる方針に変えました。そこで各部の納まりと具体的な施工方法を検討した結果、下地と仕上の作業内容も当初考えていたものから修正する必要が出てきました。

この検討を通じて今までよく理解できていなかった広小舞(淀)と登り淀の存在理由が見えてきました。昔は外部から見える化粧板としての意味が大きかったようですが、外から見えない場合でも、「野地板を正確に早く張るための枠取り」と「屋根の縁に付ける役物をしっかり固定できる下地(野地板では弱いと思われます)」の役割があることが理解できました。(その後、元大工さんに聞いたら、後者が主目的で、前者の意味はほとんどないそうです。)

また、鼻隠しを「垂木に直角に取り付ける方法」と、「垂直にする方法」がありますが、工具(ネーラー)を持たないHNとしては軒天張りのし易さから後者を採用します。

これを踏まえ、施工手順を以下のように修正しました。(青字は実作業での修正内容です。)

(1)垂木の取り付け

・頂点部が取付後垂直になるように事前にカットします。

・ガイドで軒の中心に位置あわせし、ビス2本ずつで固定します。

(大工さんは釘を側面から斜めに打って固定しました)

・全部の垂木を取付後、軒の先端に墨付けを行い、のこぎりでカットします。

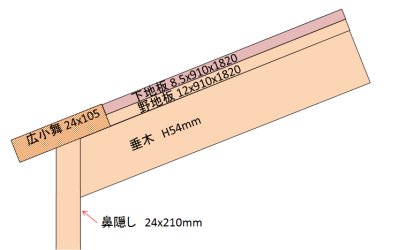

(2)鼻隠しおよび広小舞(淀)の取り付け

・鼻隠しの上端を屋根の傾斜になるようにカットします。(大工さんは省略)

・鼻隠しを垂木の先端に取り付けます。(ステンレススクリュー釘使用)

(大工さんは鉄釘を使用。板金でカバーすると思い込んでいたため。)

・広小舞を先端が鼻隠しから40㎜出るように鼻隠しおよび垂木の上に取り付けます。

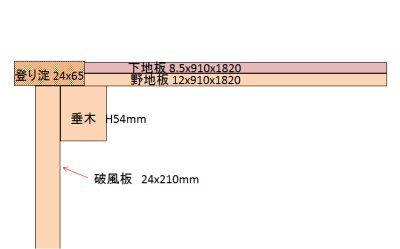

(4)破風板および上り淀の取付

・破風板を左右両端の垂木に沿って取り付けます。(ステンレススクリュー釘使用)

(大工さんは鉄釘を使用。板金でカバーすると思い込んでいたため。)

・上り淀を破風板より20㎜外側に出し、垂木の中央位置までの位置に取り付けます。

(これは野地板を千鳥配列に張りやすいように、タルキの中心間距離を455㎜にするためですが、

材木屋のプレカットではそうなっていなかったようです。このため、大工さんは、両端の垂木間の

隙間だけ最後に野地板を切って追加していました。…大工さんに任せたので、詳細未確認。)

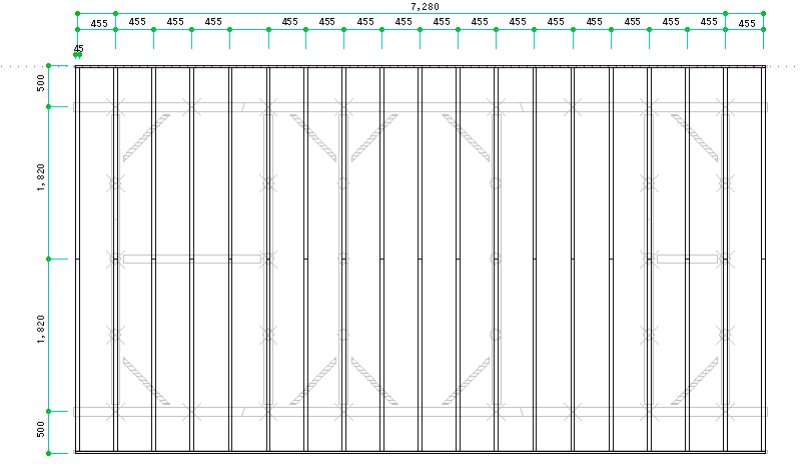

(5)野地板貼り

・広小舞と登り淀で囲まれた範囲に下から上に順次野地板を貼ります。(下図参照)

N45釘を150㎜ピッチで打ちます。

・軒先に貼った野地板の上に滑落防止のための桟木を取り付けてから上の作業を行います。

(大工さんは地下足袋を履いて滑らないため、こんなことはしませんでした。)

・換気棟取り付けのために棟の中央部に幅25㎜長さ900mmの開口部を作ります。

(換気棟のサイズが大きかったため、2個分で2260㎜の開口にしました。)

|

|

|

|

| ● 作業用図面 |

|

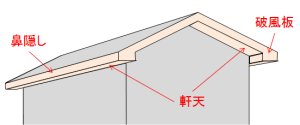

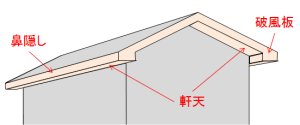

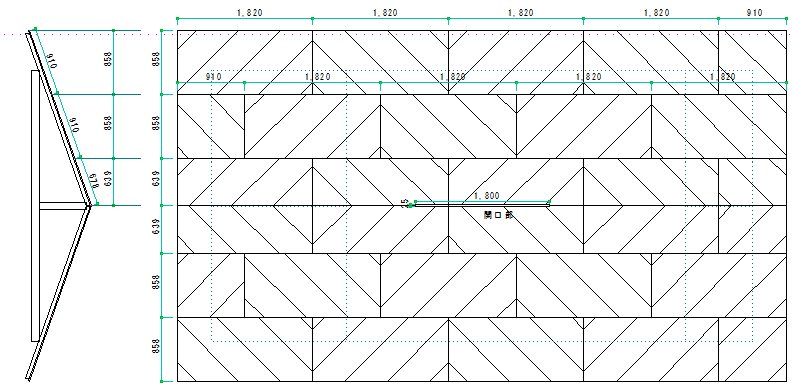

左図は、破風板、鼻隠し、軒天の位置関係を示します。

破風板:けらばの端につける化粧板

鼻隠し:軒先に着ける化粧板

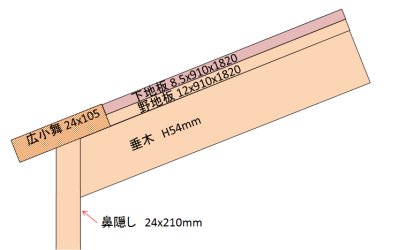

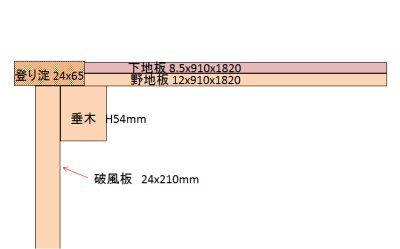

下図左は軒先、右はけらばの下地を示します。

|

|

軒先

|

けらば

|

|

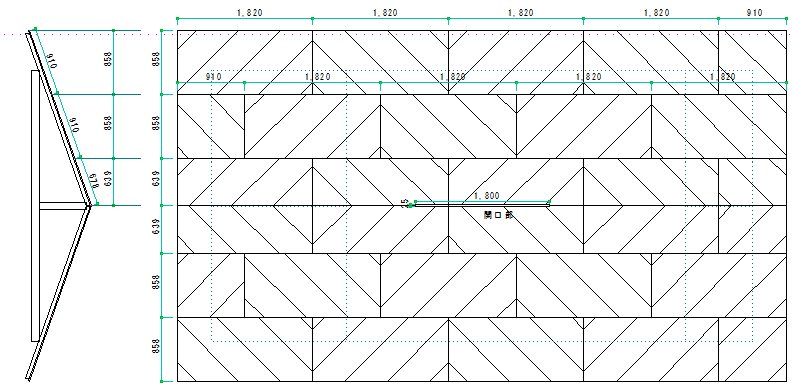

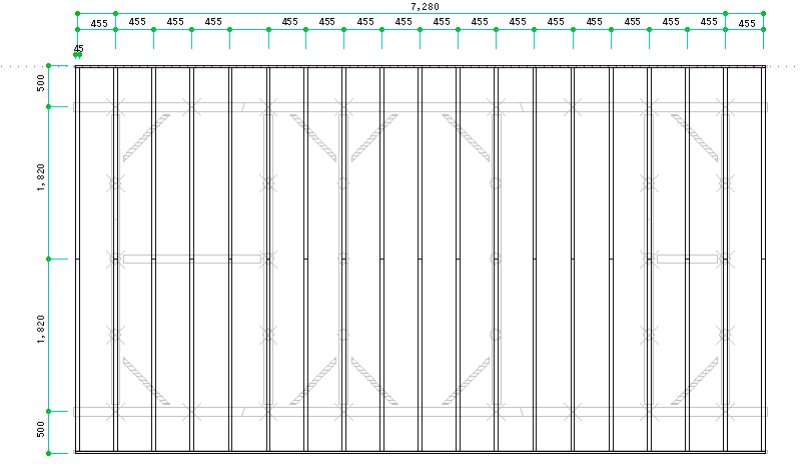

垂木の平面図 → 端部寸法要修正

|

野地板の平面図 → 端部寸法要修正

注: 棟換気を採用しますので、棟頂部には換気棟の仕様に合わせて穴加工を施します。

|

| ● 必要部材 (実績の詳細は「建築コスト」参照) |

|

| No. |

項目 |

区分 |

機器・材料 |

数量 |

単位 |

備考 |

| 1 |

垂木張り |

垂木 |

角材 54x45x3000㎜ |

38 |

本 |

|

| 2 |

〃 |

固定具 |

ひねり金物 |

38 |

個 |

玄関、窓3ヶ所 |

| 3 |

〃 |

〃 |

コースレッド 120㎜ |

92 |

本 |

|

| 4 |

野地板張り |

野地板 |

合板12x910x1820㎜ |

28 |

枚 |

|

| 5 |

〃 |

下地板 |

ダイケン下地ボード TBC |

28 |

枚 |

|

| 6 |

〃 |

固定具 |

N45釘 |

400 |

本 |

|

| 7 |

破風・鼻隠し |

破風板 |

角材 24x210x3960㎜ |

4 |

枚 |

|

| 8 |

〃 |

鼻隠し |

角材 24x210x3960㎜ |

5 |

枚 |

|

| 9 |

〃 |

固定具 |

ステンレススクリュー釘 |

150 |

本 |

購入失念 |

|

|

|

|

| ● 作業の実施状況 |

(1)タルキ取付 (2012年06月06日)

タルキを取り付ける前に棟頂部が合うように斜めにカットします。

この作業を始めるときに、大工さんに「頭をカットしますか?」(「頭を合わせますか?」だったかもしれません)と聞かれました。当然と思っていましたのでなぜそんなことを聞くのかいぶかりましたが「お願いします。」と答えました。

この質問をするということは施主が見ていないところではカットしていないのではないかと勘繰りたくなります。そこまで直截的に聞きはしませんでしたが。

ただ考えてみると棟頂部がきれいに合わさっていなくても強度的には問題ないような気もしますが。

|

|

とりあえず、タルキは無事取り付けられました。

大工さんの釘打ちはタルキの側面からななめ打ちしていましたが、この方が抜けにくいとのこと。片方から打ちますが、木に割れが入ったら反対側に打ち直すそうです。

自分でやる場合はビスを垂直に打つつもりでしたが、ビスは意外と簡単に折れるので、やはり大工さんのやり方がベストなのでしょう。

|

|

タルキの端に墨線を引き、一本ずつカットしています。

鼻隠しを垂直にするので、電動のこぎりの台座を斜めにセットしています。

特別な治具など必要ないんですね。

|

|

大工さんのタルキ取付け作業と並行して私はひねり金物の取付を行ないました。

桁との接合部すべてに取り付けますが、大工さんが釘を斜め打ちしたのと反対側に取り付けます。

桁の高さが105㎜しかないため、フラットプレートがついているところはひねり金物をそのまま取り付けられないので、最初にタルキ側を固定した後、ひねり金物を金づちでたたいて横に逃がして桁に固定しました。

|

|

|

|

|

(2)鼻隠し&破風板取付 (2012年06月06日)

タルキ取付後、まず鼻隠しを取り付けます。4mの板2枚では足りないので、3つのユニットを継ぎ足す形になります。それぞれの垂木に釘で固定しますが、鼻隠しの継ぎ目は下部がつながっていません。そこで大工さん得意の斜め打ちで固定していました。

鼻隠しの上端を屋根の傾斜に合わせて切るようなことはせず、屋根面に置いた板に上端を合わせて固定しました。

|

|

その後破風板を取り付け、まともな家らしくなってきました。

これで午前の作業を終わり昼休みです。

ちょっとうっかりしていたのですが、鼻隠しと破風板は表面を研磨してないものが使われていました。材木屋も大工さんも板金で包むことを前提にしていたようですが、私はそのつもりはありません 。

以前ホームセンターで見た鼻隠しと破風板は表面をきれいにしてあったのでそういうものと思い込み、材木屋から来たものを確認していませんでした。

色を塗ればごまかせると思いますが、大工さんによると荒い木に色を塗るのは大変なようです。

また、後で気づいたのですが、ステンレス釘は購入してなかったので、材木店から買った鉄釘を使ったようです。

|

|

(3) 淀&登り淀取付 (2012年06月06日)

午後は淀(広小舞)の取付から始めました。これは前日急きょ設計変更した物を使いました。というのは、材木屋と私の間で誤解があり、私は野地板の上にはなにも張らない考えだったため、淀と登り淀の厚さを12㎜で特注していたのです。

ところが、材木屋(および大工さん)は金属屋根=トタン屋根と思っていたらしく、野地板の上に防音・断熱のための下地ボードを張るのが当然と考えていたのです。(見積もりの中に下地ボードが入っていたのですが、これを抜くのを失念したため、物が納入されていました。)

私としては今回採用する屋根材はガルバリウム鋼板の中にウレタンフォームが入っているので、この下地ボードはいらないと考え、材木屋にも説明したはずなのですが、うまく伝わっていなかったようです。

対応策として、下地ボードも使うことにし、淀と登り淀の両方の厚さを材木屋標準の24㎜に変えることにしました。

|

|

写真右の上は淀の取り付け、下は登り淀の取付を行っているところです。

大工さんは図面などちらっと見るだけで、ほとんど現場で採寸、切断、取付を行うことがわかりました。

|

|

|

|

|

(4) 野地板&下地ボード張り (2012年06月06日)

野地板張りはまず板を屋根にあげることから始まりました。Y2さん→私→Y1さんと下から上に中継して持ち上げました。

普通の建築現場では機械でまとめて持ち上げるのが常識らしく、「機械のありがたみがわかるなー。」との皮肉が大工さんから漏れていました。(そのほかの場面でも何度かありましたが)

板を持ち上げれば後の作業は至ってスムーズです。

しかし、私の「千鳥配列にしないんですか?」との質問に、「そんな必要はないです」と一蹴。ごく当たり前のように整然と並べた形で野地板を張っていきました。私がインターネットや参考書で見ていた限りでは千鳥配列が常識でしたが、現場では必ずしもそうではないようです。この配列が原因で家が壊れたという話は聞かないので、そのままお任せしました。

|

|

棟の所に張る野地板は幅が狭いのですが、その切断もすべて屋根の上で現物合わせでやっていました。

棟頂の中央部(180㎝)は棟換気を行うため、3㎝(片側1.5㎝)幅の開口部をあけてもらいました。(棟頂の左側がでこぼこに見えるところです。)

|

|

野地板張りがほぼ終わりかけている状態の遠景です。

|

|

この日の終わりの状態です。野地板を張り終え、下地ボードを張り始めたところで翌日へ持ち越しました。

|

|

(5)ホールダウン金物取付 (2012年06月06日)

大工さんが屋根下地工事を行っている間にホールダウン金物の取付を行いました。まだ壁パネルの釘打ちが終わってないのでその後にしようと思っていたのですが、とりあえず、ホールダウン金物周辺の釘打ちを行って取り付けることにしました。(ビスの頭が+ではなく四角い穴になっているため、大工さんがいるうちに工具を借りて作業する意味もありました。)

右の写真は北西の角ですが、ホールダウンボルトが基礎中心から少し北寄りにずれていたため、断熱材を傷つけずに金物を取り付けることができました。

反対の南側はホールダウンボルトが基礎の中心にあったため、断熱材をかなり切り欠く必要がありました。

|

|

|

|

|

(6)屋根下地工事完了 (2012年06月07日)

朝一で下地ボード張りの続きを行い、下地工事完了。棟換気用の穴がきれいに開いています。

|

|

|

前の工程へ

書斎小屋の建築トップへ 次の工程へ

|