|

|

|

�����d��H��

|

|

|

| ���@�T�v |

|

|

�@�����ӂ��͍Č����̌��ʁADIY�ōs�����Ƃɂ��܂����B

�@�{�H�̗e�ՂȃK���o���E���|���̃��j�b�g�i���i���Fef���[�t�j���l�b�g�ʔ̂Ŕ����邱�Ƃ��킩��������ł��B���̐��i�͗��Ƀm���t�����d���E���^���t�H�[����9�o�����t���Ă��邽�߁A�f�M�E�Չ����\���悢�悤�ł��B

�@����Ɋ��C���i���i���F�R���|���C���i���σX���[�g�p�j�j��g�ݍ��킹�āA�O�ǂ̉�����̋z�C�����R�C���ŁA�����A���������o�R���Ċ��C������r�C����O�ǒʋC�H�@���������܂��B����ɂ��A�ǂ⏬�����̎��C�h�~�A�M�̕��U�A��C�w�ɂ��f�M���ʂ����҂���܂��B

�@��Ƃ͈ȉ��̂悤�ɍs���܂��B

�i1�j���n�����i�����j

�@�E��n�̍ȑ��[���i����Ε��j�ɎV�����t���܂��B

�@�@�i���p�͂���Ώ����̎{�H�ɂ��܂��B�ŏ��������Ȃ��������߃g���u��

�@�@�@�ɂȂ�܂����B�j

�@�E�A�X�t�@���g���[�t�B���O���܂�����ɒ���A���10�p�i���E��20�p�j

�@�@�d�˂Ȃ��璣��グ�܂��B

�i2�j�����������t���܂��B

�@�E����Ɂu���擂���v�����t���܂��B

�@�E����Ɂu�ʂ�����v�����t���܂��B

�@�E���C�����t���ʒu�ɐ���������t���܂��B

�i3�j�����ނ̎�t

�@�Eef���[�t�̓������ɍ��킹�Ėn�o�����s���܂��B

�@�@�i����ɖn�o�����܂������K�v����܂���ł����B�������͂ߍ�

�@�@�@�ނ����ł��ꂢ�ɔ[�܂�܂����B�j

�@�Eef���[�t�������j�b�g����������E��֏��ɒ���グ�܂��B

�i4�j���̎�t

�@�E���C���̐�����Ɖ������j�b�g�̎�荇���ɃV�[�����O���{���܂��B

�@�E���C�������Ԃ��܂��B

�@�E�܂����C���̏�Ɋ}���ڂ��r�X�~�߂��܂��B���̌�A�c��̓����}��

�@�@�ڂ��ăr�X�~�߂��܂��B

�@�E����݂����Ԃ��}�Ƀr�X�~�߂��܂��B���C���̍��E�̒i���͉��H����

�@�@�[�߁A�V�[�����O���܂��B

|

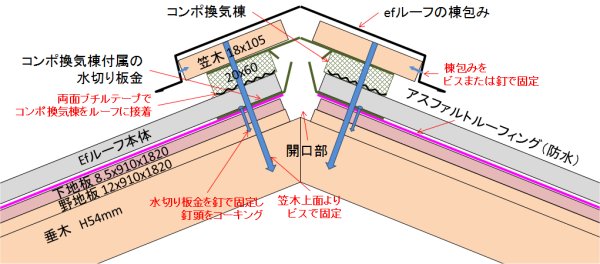

| ���@���������{�H�T�O�} |

|

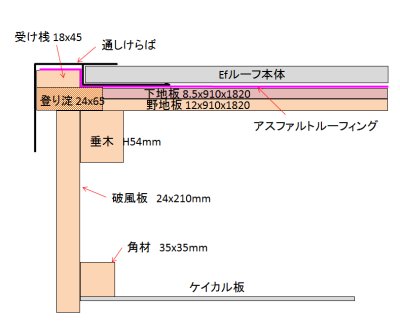

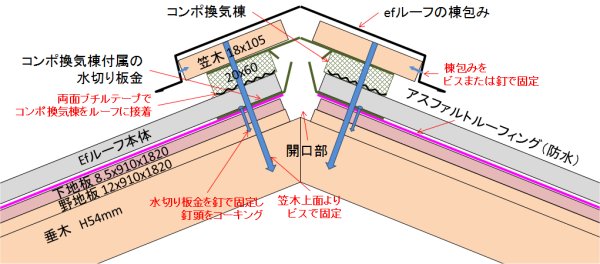

���[�J�[�̎{�H������킩��ɂ������߁A�����ŏ����Ă݂܂����B

�@���̃��[�J�[�̏��͗ǂ������Ǝv���܂��i����ō̗p���܂����j�B�������A�����Ƃ킩��₷���������Δ̔����i�ɂȂ��邵�A���ʂȃT�|�[�g�H�������点��Ǝv���̂ł����A�肪���Ȃ��̂ł��傤���H

�@���ފW��ʂł����A�����}�`�̒f�ʐ}�Ƃ����͎̂������������Ƃ̂Ȃ��l�ɂ͔��ɂ킩��ɂ������̂ł��B�����s���������̂ł����A���߂ĐF��t���邾���ł��S�R����Ă��܂��B

�@���m����������ƊE�v����ɂ��Ă��邽�߂��Ǝv���܂����ADIYer�Ƃ��Ă͉��P��]�݂����Ƃ���ł��B���ޒT���ł��̂��Ƃ�Ɋ����Ă��܂��B

|

|

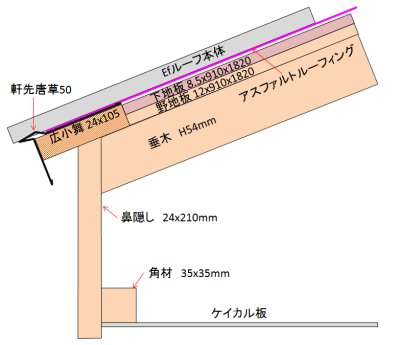

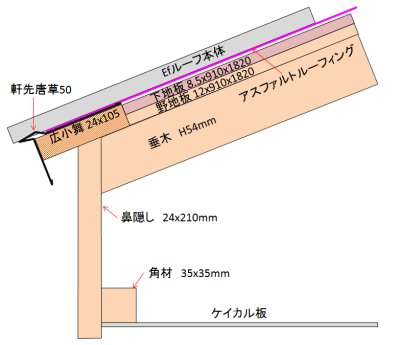

����̔[�܂�

|

����̔[�܂�

|

|

�@��1�F�@�A�X�t�@���g���[�t�B���O�͌��擂���̏�ɂȂ�悤�C�����܂����B

�@��2�F�@���V�̃P�C�J���͕@�B���E�j���̉��[���1.5�p����Ɏ��t����悤�C�����܂����B

�@�@�@�@�@��H����ɂ��ƁA���̕������ꂢ�Ɍ����邻���ł��B

|

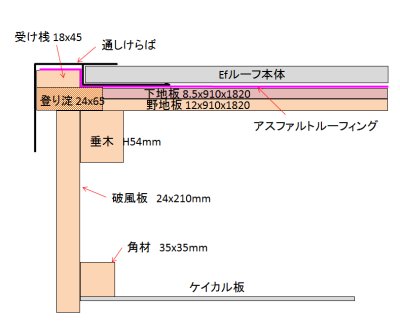

���̔[�܂�

|

|

| ���@�����C�̐��\�ƕK�v�� |

|

���z��@�ł̋K��͂���܂��A�Z����Z�x���@�\���ȉ����K�肵�Ă��܂��B

�@�@�@�V��ʐς�1/1600�̗L���J���ʐς��Œ�K�v

���֏����̓V��ʐς�26.5�u�i264992c�u�j�Ȃ̂ŁA�K�v�J���ʐς�165c�u�ł��B

�R���|���C���̗L�����C�ʐς�200c�u�ł��̂ŁA��Ŋ�����Ă��܂��B

�@�Ăɂ����Ă͊��C�ʂ𑝂₷�قǏ��������x�͒Ⴍ�Ȃ�̂�2�t�������������ʂ�����Ǝv���܂����A�t�ɓ~�͊��C���ʂ�̂ŁA���I�͂��ɂ������̂́A�f�M�Ɩh�����\���ɂ��Ȃ��Ɗ�������������悤�ł��B

�@�����Y�݂܂������A���ǃR���|���C����2�t���邱�Ƃɂ��܂����B

�i��L�̓R���|���C���̃��[�J�[�u�G�o�[������Ёv�l���炢�����������Ɋ�Ă��܂��B�j

|

|

| �� �K�v�����@�i���т̏ڍׂ́u���z�R�X�g�v�Q�Ɓj |

|

| No. |

���� |

�敪 |

�@��E�ޗ� |

���� |

�P�� |

���l |

| 1 |

�������� |

�h�� |

�A�X�t�@���g���[�t�B���O�i�h�����j�@1mx21m |

3 |

�{ |

�@�@ |

| 2 |

�@�V |

�@�V |

�^�b�J�[�p�j�@2000�{���� |

1 |

�� |

�@ |

| 3 |

�@�V |

������ |

ef���[�t�@�{�� �������@1820x265�o�@8������ |

13 |

�Z�b�g |

1�Z�b�g�]��܂����B |

| 4 |

�@�V |

�@�V |

ef���[�t�@���\�ʌˋ��ʁ@25x20x2000�o�@10�{���� |

2 |

�Z�b�g |

�@ |

| 5 |

�@�V |

�@�V |

ef���[�t�@���擂��50�@3000�o�@6�{���� |

1 |

�Z�b�g |

�@ | | 6 | �@�V | �@�V | ef���[�t�@�ʂ�����@3000�o�@5�{���� | 1 | �Z�b�g | �@ | | 7 | �@�V | �@�V | ef���[�t�@����݁i�~�蓏��p�j�@3000mm�@5�{���� | 1 | �Z�b�g | �@ | | 8 | �@�V | �@�V | ��C�t | 1 | �{ | �@ |

| 9 |

�@�V |

�@�V |

������ �ԏ��@45x18x4000�o |

4 |

�{ |

�V�p |

| 10 |

�@�V |

�@�V |

�эށ@�ԏ��@105x18x3000 |

5 |

�{ |

�}�ؗp |

| 11 | �@�V | ���C | �R���|���C���i���σX���[�g�p�j | 2 | �� | 1����2���ɕύX | | 12 | �@�V | �Œ�� | �X�e�����X�X�N�����[�B | 1 | �� | �@ |

| 13 |

�@�V |

�H�� |

�c�J�~�o�V |

1 |

�� |

���܂�Ȃ��H�� |

| 14 |

�@�V |

�h�� |

�V�[�����O�� |

1 |

�{ |

�@ |

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@

|

|

| �� ��Ƃ̎��{�� |

�i1�j�A�X�t�@���g���[�t�B���O�����@�i2012�N06��07���j

�@��H����̉������n�H�����I������̂ŁA�����d��H���ɒ��肵�܂����B�~�J�ɓ���O�ɂȂ�Ƃ��������d�グ�Ă��܂������v���ŁA��H����̍�Ƃɂ͕t�����킸�A���s���čs���܂����B

�@�Ƃ肠�����A�uef���[�t�v�E�{�H�}�j���A���v�Ǝ�������ō�Ƃ�i�߂܂����B�ŏ��̍�Ƃ̓A�X�t�@���g���[�t�B���O����ł��B

�@�A�X�t�@���g���[�t�B���O�̓l�b�g�Ŕ��������������̂Ŏ��O�ɔ����Ă����܂����B20m��3����10m�ȏ�]��܂������A��H����������Ă���܂����B

�@�莝���̃^�b�J�[��6�o�̐j�����łĂȂ����߁A��H�������˂�13�o�܂őłĂ�^�b�J�[��݂��Ă���܂����i�g�p�����j��10�o�j�B

�@��H���������n�Ƀ^���L�̈ʒu��n�ň����Ă����Ă��ꂽ�̂ŁA�i�^���L�ɂ͓͂��܂��j�^�b�J�[�����̈ʒu���킩��悤�ɐ���ɑł��܂����B

�@�E��̎ʐ^�̓��[�t�B���O��I���ē����C���̏���܂�Ԃ�����Ԃł��B

�@�E���͂��̉��i�ł��B�[����Ƃ��I����Ƃ��ɁA���[�t�B���O�����ł߂���Ȃ��悤�ɔj���̏�ɓ����ނ��ォ��r�X�~�߂��ČŒ肵�Ă��܂��B�i��H����̃A�h�o�C�X�ł��B�j

|

|

|

|

�i2�j����̉��H�@�i2012�N06��07���j

�@���̓K���o���E���|�邽�߂̏����ł��B

���擂���Ƃ���̌�_�A�܂艮���̊p���̎d���������uef���[�t�v�E�{�H�}�j���A���v�ɂ͏����ĂȂ��̂ł��B�ł���{�̃|�C���g�Ȃ̂ɂȂ��ȗ����Ă���̂������ł��܂���B���߂Ď{�H����̎ʐ^�ɂ��̊p��������ΎQ�l�ɂł���̂ł����A�l�b�g�Ō����{�s��͉��i����B

�@�����ŁA�̔���Ђɓd�b�Ŗ₢���킹���Ƃ���A�u�l�b�g�ɂ���������܂���v�Ƃ̂��ƁB

�@��r�I�ڂ����l�Ƙb�����Ƃ���A�u����Ε��́A�V�ɉJ��������Ȃ��悤�ɉ��H����悢�v���Ƃ������Ă���܂����B

�@�����ŁA�f�X�N�O���C���_�[�ŎV��[�߂镔���̎��͂��J�b�g������A�ŋ߃l�b�g�ōw�������u�c�J�~�o�V�v�Ő܂�Ȃ��A���Ƃ��܂����B

|

|

�@���ʐ^�́A�Ő��̏�Ɍ��擂���ƁA���H���������u���A�����ɉ����{�̂�u���Ă݂��Ƃ���ł��B

�@���̏�Ԃʼn����Ɏ��t����悳�����Ɏv�����̂��ԈႢ�̎n�܂�ł����B���ɒu���Ă���}�j���A�����Q�Ƃ��Ă����̂ł����A���擂���Ɖ����{�̂̎��t�������Ԉ���Ă��܂��B

�@���̌��̌����́A��ł킩�����̂ł����A�p�͂�������z�u�A�܂�A���擂��������̕����㕔���J�b�g���āA���������܂ŗ���悤�ɂ��ׂ��������̂ł��i����͊ԈႢ�ɋC�Â��Ă���d�b�Ŋm�F���܂����j�B

�@�����Ԉ�������R�́A�{�H�}�j���A���ɂ́u���擂���̎�t�v��������A�u����ΎV�Ƃ���̎�t�v�����邱�ƂɂȂ��Ă�������ł��B

�@�u���擂���̎�t�v�̍��ɂ͂�����D�悷��Ƃ��A�ꕔ�J�b�g���ׂ��Ƃ������Ƃ͈�؏����Ă���܂���̂ŁA���擂����[����[�܂ʼn��H�����Ɏ��t����Ƃ���v���Ă��܂����̂ł��B

�@�܂��A���̊Ԉ�����\����O��ɂ������߁A�����{�̂͌��擂���̐�[�Ɉ��|���邱�Ƃɂ��̂Ƃ��͋C�Â��܂���ł����B�i����̓}�j���A���̐}��ǂ�����킩�����͂��ł����B�j

|

|

|

�i3�j�j������ѕ@�B���̉����@�i2012�N06��08���j

�@�������O�ɁA�j���ƕ@�B�������ꂢ�ɂ��Ă����K�v������܂��B�����͍̔r�i�\�ʂ��������ĂȂ��j���g���Ă����̂ŁA��H����́u�g�^���ł���ނׂ��v���Ƃ��������Ă��܂����B

�@�����Ŏ����ꎞ���̋C�ɂȂ�A�����ɋN���Đ}�ʂ������A�K�v�ȃg�^�����ނ�v���܂����B�g�^����3x6�ł������K�v�ŁA���Ȃ�̒������J�b�g����K�v���������̂Ńz�[���Z���^�[�ɃJ�b�g���������Ƃ���A1�J�b�g400�~�ŏd�˂ẴJ�b�g�͂ł��Ȃ��Ƃ̂��Ƃł����B����ł̓R�X�g�I�ɍ���Ȃ����A�����ł���Ă�����~�J���\��Ă��閾���܂łɉ��˕����͂ł��Ȃ����Ƃ��킩��A�g�^���ŕ�ނ̂̓M�u�A�b�v���܂����B

�@����ɐ����h���i�Z�����F�j��h�邱�Ƃɂ��A7���b�g���ʁi5480�~�j���Ă��܂����B�r�œh�����z�����₷���̂œh��ɂ����ł������A��2���Ԃœh��I���܂����B�h���͖��g���܂������A�c��͔_����̕�C�ȂǂɎg���܂��B���ʂƂ��Ă͌��h�����Ȃ��Ȃ��̂��̂ŁA����ŏ\���ł����B

2013�N1��5���NjL�F�@��̕������Ă�����ωΌ��z�̋`���̖�肪����A�@�B����j���͑ωΑ���Ƃ�K�v������̂��^��Ɏv���܂����B�����͑ωނł���P�C�J����p���Ă���̂Ŗ��Ȃ��̂ł����A�l�b�g�ł��낢�뒲�ׂĂ��A�@�B����j���ɔ��������̂͑ϋv�����グ��̂��ړI�őω̂��߂Ə����Ă�����������邱�Ƃ͂ł��܂���ł����B

�@���������Ŏw�E����Ȃ������̂Ŗ��͂Ȃ��Ƃ͎v���܂����A�h�̂��߂ɔ����������ق����ǂ����Ƃ͊m���Ȃ悤�ł��B

|

|

|

|

�i4�j���擂���̎�t�@�i2012�N06��08���j

�@�uef���[�t�v�E�{�H�}�j���A���v�ɏ]���A�܂����擂�������t���܂����B�ڑ����̓v���̂悤�ɛƂߍ������H�͍s�킸�A��ŃX�e���B�ŗ��ɌŒ肵�A�C���h����h�����ł��B

|

|

|

�i5�j��t�~�X���o���C�����@�̌����@�i2012�N06��08���j

�@���ɂ���̎V�����擂���̓ˋN��������Č��悩�班����Ƀr�X�~�߂�����A���H���Ă�������������Ԃ��Ă݂܂����B

�@���̌��ʂ������猩����A���̑��ʂ��`���Ă���ł͂���܂��H����͂��������Ǝv���A�̔���Ђɓd�b�����Ƃ���A�u��������v�̂����������Ƃ��킩��������ł��B

�@�d�����Ȃ��̂ŁA�Ή�����l�������A�E�ʐ^�̂悤�ɁA���擂���̉����ʂ���ɂ��镔�����f�B�X�N�O���C���_�[�Ő���A��������ɂ��肨�낷���Ƃɂ��܂����B����Ŋp�̂ق��͉��Ƃ����܂��������ł��B

�@�������A���̎����łɂ���͓����܂ł̒����ɐ��Ă��܂��Ă����̂ŁA����~�낵�������Ԃ��Ă��܂��܂��B

�@���̒��_�͓���݂ŃJ�o�[�ł���̂Ŗ��Ȃ��̂ł����A���̉��̔j�����B�������ɐ�ڂ��o�Ă��܂��܂��B���̕����ɂ͗]�������ނ����H���Ă��܂����Ή��Ƃ��Ȃ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�@���̃g���u���Ŏ��Ԃ��₵�����߁A���ljJ�V�܂łɉ����������I���邱�Ƃ͂ł��܂���ł����B�Ƃ͂����A�A�X�t�@���g���[�t�B���O���\���Ă���̂ŁA�J�R��̐S�z�͂���܂���B

�@����ɂ��Ă����̃}�j���A���̕i���͈����ł��B�S���҂������ςȂ��ɂ������̂��f�ڂ��Ă���̂ł́H�����ƃ��r���[���ĕi�������コ����ׂ��ł��B�@

�@������������ɂ͑����̃}�j���A����������������܂������A�u�킩��₷���v���|�ɕ\����\���ɍאS�̒��ӂ������̂ł��B����̃~�X�͎��̕��s���i����������ʂ̒m��-�������Ƃ��Ă����ׂ��ł����B����̗�ł͂���Ώ������펯�H�j������ł����A���[�J�[�̉��P���]�݂܂��B

�@���Ƃ����܂��������Ȃ̂ŁA�����DIY�̊y���݂̈�Ƃ��čς܂���ꂻ���ł��B

|

|

|

|

�i6�j���܂��������@�i2012�N06��10���j

�@1���J�V�ŋv�X�̋x�e�����A�����͌ߌォ�琰��Ă����̂Ŏ{�H�~�X�̑�����܂����B

�@����p���͌��擂���Ƃ���̐ؒf�ʂ��C�t�œh�����A����Ώ����Ɏ��t���܂����B����ɉ����{��1�����͂߂Ă݂��̂����̎ʐ^�B����ňꉞ���ꂢ�Ȕ[�܂�ɂȂ����悤�ł��B

�i���ꂪ�������ۂ��͕s���B�����͑�������Α��̉��H������Ƃ͈Ⴂ�����B�j

|

|

�@��������摤�ɃV�t�g�����̂ŁA�����͂��̂悤�ɊJ���Ă��܂��܂����B

�^���L�Ƃ���ΎV�̍�������́A����̃J�b�g�ʂ��C�t�œh���������ɕt�������̂ł��B

|

|

�@����ɔĂĊJ�������ӂ����܂����B���ڂɌ���Ƃ��Ɉ�a���͂Ȃ��A���܂��������B

�@����݂����Ԃ���A�������̊J�������ӂ�����܂��B

�@����ł悤�₭�����{�̂̒��荞�݂��ł��܂���������ꂽ�̂Ŗ����Ɏ����z���ł��B

|

|

�i7�j���������@�i2012�N06��11���j

�@�����{�̂����t����O�Ɋ��C���̐�������t���܂��B

�{�H�������ł͊��C���̊J�����̕���1������900�o�ł����A�͂��������͊��C���A����Ƃ�1200�o������܂����B���������̑傫���Ȃ̂ŊJ�����̕������E��22�p�g�����邱�Ƃɂ��܂����i���C����2�w���j�B

�@�����̏�œd���̂��ŊJ�������L���A�f�B�X�N�O���C���_�[�Ő���ɐ�ڂ����A�c�J�~�o�V�Ő܂�Ȃ��E�ʐ^�̂悤�ɂ��܂����B���̌�A�A�X�t�@���g���[�t�B���O�𐅐�ɍ��킹�ăJ�b�g���A���͂��V�[�����O���܂����B

�@��O�Ƀw�����b�g�����Ԃ������̉e���f���Ă��܂��B���̓J�����̓t�@�C���_�[���łȂ��Ƃ��߂Ȃ̂ŁA�L���m���̈��p�҂ł��B

|

|

�@���̌㉮���{�̂�܂����B�����ɏ������Ȃ����߂ɑ���̉����ւ̏����i�ʐ^�̉E���j�̔��Α�����{�H���܂����B

�@�璹�ɒ��邽�߁A���[�̉����̒���������̂ł����A�J�b�g�̓f�B�X�N�O���C���_�[�ōs���܂����B��t��25�o�̃R�[�X���b�h��455mm�Ԋu�ɂ˂����݂܂����i��n�ւ̎��t���ł悢�Ƃ̂��Ƃł����A�ꉞ���̏�ɂ˂����݂܂����j�B

|

|

�@���̓���86���̉����{�̂��g�p���Ďc��1��܂Ŏ{�H���܂����B�i���[�̒����������s���̂ŁA�[�ނ������c��܂��B�j

�@�������Ƃ�̒��̍�Ƃ̂��߁A���X�x�e�����܂������A�ޗ��̎����グ���͂ߍ��݁��˂��~�߁��[�̒��������̌J��Ԃ��Ŕ�J���ނ��܂����B

�@�钆�Ɏ�J���~��\��Ȃ̂ŁA���ɂ͉J�悯�Ƀ|���G�`�����̍���ނ��^�b�J�[�Ŏ��t���Ă����܂����B

�@�{�H�}�j���A���ɂ̓P�`�����Ă��܂��܂������A�������Ă��܂��Ύ�t�͎����ĊȒP�BDIYer�ɂ͂����߂ł��B���i���̂��\�������ł���i���̂��̂ł��B

|

|

�@����������̉��i�ł��B�F�͍���I�т܂������A������h���ŁA�Ȃ��Ȃ��̌��h���ł��B

|

|

|

|

|

�i8�j�������聕���C���̎�t�@�i2012�N06��12���j

�@����̑����ŁA�ŏ�i�̉���������s���܂����B���̒i�͕������Ȃ̂ŁA�������f�B�X�N�O���C���_�[�ʼn��ɐ��Ă�����t���܂��B

�@�{�H�������ł́A�ŏ�i�͉����̏�̒[����ɐ܂�Ȃ�����H������悤�ɂȂ��Ă��܂����A�ȗ����܂����B����͎蔲���Ƃ��������K�v�����������Ȃ���������ł��B�Ƃ����̂͌ォ��ʂ���\���Ă��̏�ɓ���݂����Ԃ��܂����A�ʂ������̐܂�Ȃ��Ɠ������ʂ����Ǝv���邩��ł��B

�i�����\���J�̎��Ԃ𗝉����Ă��Ȃ����ߍl�����Â��\���͂���܂��B�j

|

|

�@�������肪���������̂ŁA�R���|���C�����J���������މ����ʂɎ��t���܂����B�i���C���ɂ��Ă��闼�ʃu�`���e�[�v�Œ���t���܂����B�j

�@�R���|���C���͔����������̂悤�Ŕ��Ɍy���A���t���͊ȒP�ł����B

���̏�Ɋ}���ڂ��ČŒ肵����A����݂����t���܂��B

|

|

�@�܂��A���C���̗����̓��̉����̏�ɂʂ������Ԃ��A�����r�X�Ń^���L�ɌŒ肵�܂��B

�@�{�H�������̐}�ɂ͂��̂ʂ��̉��ɖʌ˂Ƃ������ނ�悤�ɂȂ��Ă���̂ł����A���̍�Ƃ��Ă��܂��܂����B�ʌ˂̓��[�J�[�̌��ς���ɓ����Ă����̂ōw���ς݂Ȃ̂ł����A�_����ɂ��܂����܂����Ă���̂�Y��Ă��܂����B

�@�ʌ˂́u��q�˂Ȃǂ̌��ԕ��h�~�p�Ƀz�[���Z���^�[�ȂǂŔ����Ă���A�X�|���W�ɗ��ʃe�[�v���������̂�������Ƒ傫�������悤�Ȃ��́v�ł��B���̂��p�r���悭�킩��Ȃ��㕨�ł����̂ŁA�������莸�O���Ă��܂����B�{�H�������ɂ����̂��߂ɕt����̂��͐������Ă��܂��A�ǂ������R��h�~�̂悤�ł��B

�@�C�Â����͓̂���݂����t������ł����̂ŁA�u�ʌ˂͏ȗ��v�ɂ��܂����B�B���Ă�蒼���ƁA���ނ��ό`���ĉ����Ȃ�܂����A�����̒��オ�^���ɂł��Ȃ�Ȃ�����Z���͂Ȃ��Ǝv���܂��̂ŁB�i�l�����Â��ł��傤���H�j

�@DIY�Ŏ��ȐӔC�Ƃ������ƂŌ��肵�܂��B

|

|

�@���ɁA���̂ʂ��̏�ɓ���݂����Ԃ��A���ʂ���X�e�����X�̃X�N�����[�B�łʂ��ɌŒ肵�܂����B

�@���͎{�H�������ɂ̓X�N�����O�B�ŌŒ�Ƃ������̂ł����A����ɃX�e�����X�X�N�����[�B�̂��Ƃ��ȂƉ��߂��Ă��܂����B���ƂŃl�b�g�Œ��ׂ���A�����ɂ�������ȓB�ł����B

�@�܂��X�N�����[�B�ł������ȒP�ɂ͔����Ȃ��ł��傤����ǂ��Ƃ��܂��B

�i���Ȃ肢�������ɂȂ��Ă��܂����B�j

�@ |

|

�@���Ɋ��C���̎d�グ�ł��B

���e�̓��Ɠ��l�ʂ������Ԃ��Ē����r�X�Ń^���L�ɌŒ肵�܂��B�r�X�̓R���|���C�����ђʂ��ă^���L�ɂ˂����݂܂��B

�@�ʂ��i�єj�͍ޗ��Ƃ��Ă̖��̂ł����A�R���|���C���̎{�H�������ł́u�}�v�Ɩ����̖��̂ŕ\�����Ă��܂��B

|

|

�@���̊}�̏�ɓ���݂����Ԃ��A���ʂ���X�e�����X�̃X�N�����[�B�Ŋ}�ɌŒ肵�܂����B

�@����݂ɒi�����ł��܂����A���̋��E�̎d�������̓R���|���C���̎{�H���������Q�l�ɂ��܂����B

�@���̒i���̉����i����݂̓����j�ɂ͌��Ԃ��ł��ĉJ�̐i�������₷���Ȃ��Ă��邽�߁A��قǕt���Y�ꂽ�ʌ˂�\��t���܂����B

|

|

�@����ł悤�₭�������������܂����B

�@�l�b�g�ʔ̂ōw�������̂ł����A�w���P�ʂ�����P�ʂȂ̂ŁA�e���ނ��]��܂����B�����{�̂̓J�b�g���ďo���[�ނ̂ق��ɁA1�P�[�X�i8������j�ہX�]���Ă��܂��܂����B����Ȃ��Ȃ�Ƒ�ςȂ��ƂɂȂ�܂����A�]���Ă��������Y�݂ł��B�Ƃ��ɉ����{�̂̓E���^���t�H�[���������t�����Ă��邽�߁A���̂܂܂ł͋����S�~�Ƃ��Ĉ�������Ă��炦�܂���B

�@�����o���ď������邩�A�E���^���t�H�[�����͂����ċ����Ƃ��ă^�_�ň�������Ă��炤���Y�܂����Ƃ���ł��B

�@�Ȃ��A���������Ă����Ƃ���͓���݂����̎ʐ^�̂悤�ɉ��H���Ė����[�܂�܂����B

�@�v����������u�Ȃ��̓��̔[�܂�́H�v�Ƌ^��Ɏv�����ƂƎv���܂��B

|

|

|

�O�̍H���� �@�@�@�@

���֏����̌��z�g�b�v�� �@�@�@�@ ���̍H����

|