|

|

|

棟上げ(建方)工事

|

|

|

| ● 概要 |

|

|

この工程ではプレカットで加工した部材を、プレカット図面の番付にしたがって組み上げます。

平屋なのでクレーンなどの重機は使わず、人力だけで桁や梁を持ち上げます。作業の安全性と効率を確保するために手順の明確化を行います。

作業に間違いがないようにプロの大工さんを一人雇います。(大工さんの希望により、二人雇うことにしました。)

(1)土台の据付を行います(座掘りビットは大工さんに借りるため事前にできませんでした)。

(2)大引きを取付け、プラ束で支えます。

プラ束は束石に接着し、大引きにはビス止めします。(この作業は後回しでも可)

プラ束で水平調整を行います。

(2)柱を立て、その上に桁を載せます。

(3)柱の鉛直を下げ振りで確認し、仮筋交いを家の内側に取り付けます。

(4)梁を載せ、柱との緊結用の金物を取り付けます。

(5)束と母屋、棟木を組上げます。

(6)小屋筋交い、小屋火打ちを取り付けます。

|

| ● 土台の取り付け |

|

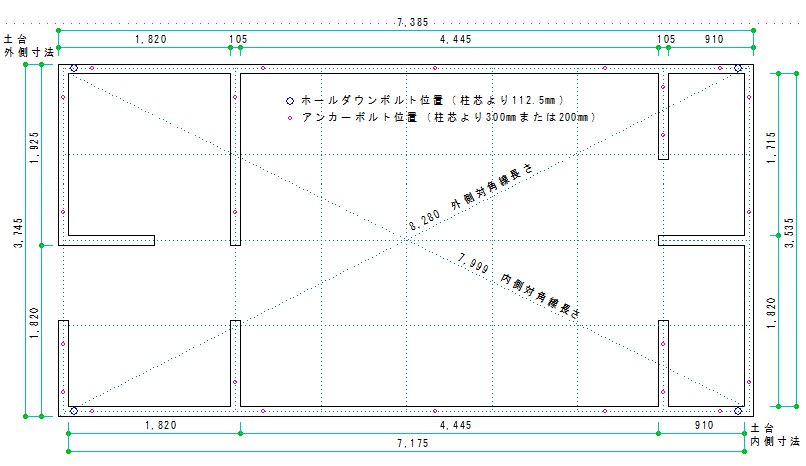

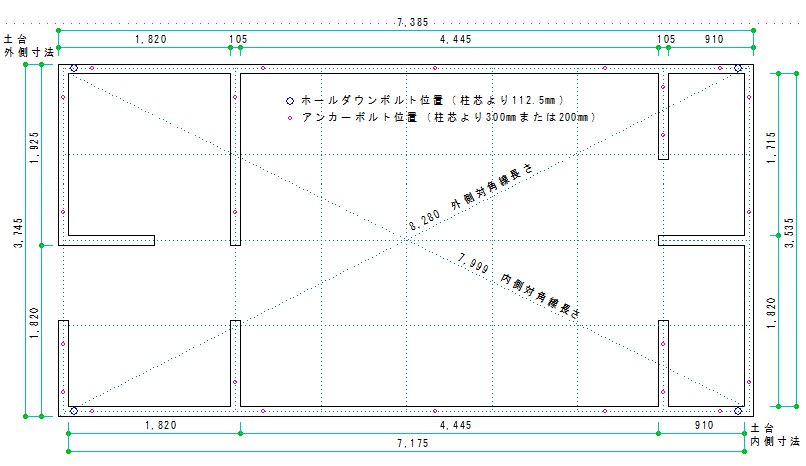

プレカット図に基づき、アンカーボルトは下図のように取り付けてあります。

プレカットされた土台は、基礎のアンカーボルトと現物合わせで穴をあけ、ボルトで固定します。

|

|

注: アンカーボルトの位置は、基礎の長さが910㎜の所は柱芯より200㎜、その他は300㎜です。

|

|

|

| ● 必要部材 (実績の詳細は「建築コスト」参照) |

|

| No. |

項目 |

区分 |

機器・材料 |

数量 |

単位 |

備考 |

| 1 |

棟上げ作業 |

人工 |

大工さん二人 |

3 |

日 |

作業者兼アドバイザー |

| 2 |

土台・大引き |

土台・大引き |

桧 105x105x3960㎜ |

18 |

本 |

プレカット材 |

| 3 |

〃 |

土台火打 |

米松 90x45x3960㎜ |

2 |

本 |

プレカット材 |

| 4 |

土台・大引き取付 |

アンカーボルト穴開け |

ドリルビット 15㎜径 |

1 |

個 |

(大工さんのを使用) |

| 5 |

〃 |

座掘り |

ドリルビット 50㎜径 |

1 |

個 |

(大工さんのを使用) |

| 6 |

〃 |

ナット取付 |

レンチビット |

1 |

式 |

(大工さんのを使用) |

| 7 |

〃 |

基礎パッキン |

910㎜長 |

30 |

個 |

土台下 |

| 8 |

〃 |

気密パッキン |

910㎜長 |

0 |

個 |

基礎パッキンにフォームを注入して気密化 |

| 9 |

〃 |

プラ束 |

400㎜前後 |

13 |

個 |

|

| 10 |

柱建て |

柱 |

杉 105x105x300㎜ |

33 |

本 |

|

| 11 |

〃 |

下げ振り(おもり) |

|

1 |

個 |

キャッチは購入済 |

| 12 |

〃 |

仮筋交い |

角材15x90x4000㎜程度 |

10 |

本 |

|

| 13 |

小屋梁 |

梁 |

米松 240x105x3960㎜ |

3 |

本 |

プレカット材 |

| 14 |

〃 |

梁・桁 |

米松 105x105x3960㎜ |

8 |

本 |

プレカット材 |

| 15 |

〃 |

〃 |

米松 105x105x3000㎜ |

3 |

本 |

プレカット材 |

| 16 |

〃 |

小屋火打 |

米松 90x90x3960㎜ |

3 |

本 |

プレカット材 |

| 17 |

母屋・棟木 |

母屋・棟木 |

米松 105x105x3960㎜ |

9 |

本 |

プレカット材 |

| 18 |

〃 |

小屋束 |

米松 105x105x3960㎜ |

4 |

本 |

プレカット材 |

|

|

|

| ● 作業の実施状況(2012年06月05日) |

(1)土台設置

いよいよ建て方の日になりました。前日足場の設置と軸組部材の納入が完了し準備万端です。

今回支援頂くのは、基礎工事の時と同じく、シルバー人材センター経由でお願いしたY1さん(左)とY2さん(右)です。お二人とも私より高齢ですが、シルバー人材センターの仕事などを一緒にやられているようです。

当初支援は一人でいいかなと思っていましたが、Y1さんと顔合わせした時に、いつも一緒に仕事をしているY2さんも使ってくださいと言われ、快諾しました。結果的には二人に頼んで正解でした。

朝8時前に来られたので8時までお茶を飲みながら歓談しました。

|

|

8時から土台の設置を開始しました。

当初の考えでは、建て方の前日自分で土台設置を考えていましたが、座掘りビットが7000円以上もするので、このためだけに購入するのももったいないので大工さんに任せることにしました。

このような工具は大工さんならだれでも持っているようで、作業も全く手慣れたものでした。一見雑に見えますが、アンカー位置をスパスパと墨付けし、穴をあけていきます。穴のサイズはM12のアンカーに対し、15㎜の穴なので、かなり余裕があります。

私が墨出しした土台外側の線を疑うこともなく使っていました。

|

|

右写真はアンカーの穴の座掘りをしているところです。桧の土台に50㎜径の座掘りをするのですが、節の所は非常に硬く、時々回転が止まるほどでした。 座掘りの深さはアンカーの高さを測って決めるのではなく、最初適当に開けて設置してみて浅かったらやり直しという手順でした。

|

|

私から見ると結構雑にやっているようでしたが、多少穴がずれていても上からたたくとちゃんと入りました。

作業は手際よく進み、だいたい1時間で土台の設置が完了しました。

私は穴あけ時に土台を支えたり、基礎パッキンを配置したり、切りくずを掃除したり、と補助的な仕事に終始しました。

|

|

|

|

|

(2)大引き設置

土台設置の後は大引きの設置です。

これは土台に刻んだ溝に両端をはめ込んだ後、斜めくぎを打って固定していました。

|

|

その後、水平調整を行います。大引きも土台と同じく桧を使っていますが、多少のたわみがあります。左の写真は大引きの中心を通る水糸を張り、それぞれの大引きの中心部の高さが土台と同じになるように調整しているところです。

作業はまず、プラ束の底面を接着剤でコンクリートブロックに接着し、プラ束の高さを調整して薄い板1枚を挟んで水糸に合わせます。

1本の大引きは3本のプラ束で支えますが、高さ調整は真ん中のプラ束で行い、両脇のプラ束は隙間を埋めるだけにします。

|

|

その後火打ちを入れ、床面の剛性を確保します。

小屋火打ちはボルトで緊結しますが、床火打ちは釘で固定します。

|

|

床構造ができたころに壁パネルが納入されました。

材木屋は桁や梁を載せて軸組を完成してから壁パネルをはめ込んだ方が楽ですというのですが、Y1さんY2さんとも過去の経験から、菅柱を立ててその間に挟み込む方が楽だと譲りません。そこで、壁パネルを急ぎ配達してもらったのです。

|

|

|

(3) 壁パネル組込

壁パネルの組込みは次の工程として考えていたのですが、大工さんの意向で軸組の途中で行うことにしました。

柱を全部建てた後、壁パネルを中に入れ、構造用合板が内側に来るようにパネルをはめ込み、釘4本(土台に2本、柱に2本)で仮固定します。

アンカーは座掘りで邪魔にならないので、パネルをはめ込めますが、ホールダウンがあるところは後回しにします。

|

|

右写真は、ホールダウンボルトを貫通させるための穴をあけているところ。

穴をあけた後、上から落とし込んでパネルをはめ込みます。

材木店のやり方、つまり、軸組を作ってから壁パネルをはめ込むやり方では、パネルの枠に切り欠きを入れる必要があり、構造的にやや弱くなりますが、この大工さん方式では枠には穴をあけるだけで済みます。

|

|

結局、お昼休みまでにすべての壁パネルのはめ込みが終わりました。

開口部は玄関と窓の部分です。

窓の部分には後日上下に分離した壁パネルが納入され、サッシがぴったりはまるようになっています。

なお、今回柱の間にパネルを挟む方法をとりましたが、パネルのサイズが柱の間隔よりも1,2㎜短いようで、非常に楽にはめ込むことができました。これなら、材木店の言うように軸組を作ってからはめ込むのも難しくはないと思われます。どうも昔よりも壁パネルと柱とのクリアランスを大きくしたのではないかと推察されます。

(後で材木屋に聞いたところ、昔も今も変えていないとのことでした。木材が濡れたり湿度が高いと膨張して入りにくくなるそうです。このところ良い天気が続いたので、木材が乾燥して入りやすかったようです。)

|

|

|

|

(4) 小屋組み

午後から小屋組み作業に移りましたが、作業開始時に私が重大なミスをしてしまいました。桁や梁を上げるために脚立を使用するのですが、その足場として大引きの上に基礎工事に使ったコンパネを敷いていたのです。

最初根太を置いてからコンパネを敷くつもりだったのですが、根太の納入が遅れ、大工さんも根太はなくてもよいとのことで、大引きの上にコンパネを固定せずに敷いていたのです。

ところが、そのコンパネの1枚が大引きに少しだけかかっており、私がその上を歩こうとした時にコンパネが大引きから外れて床下に落下したのです。

床下に直接落下できれば大したことはなかったかもしれませんが、斜めになったコンパネの上に足が載ったため、足首を捻挫してしまったのです。

最初激痛で起き上がれませんでしたが、しばらくして痛みが和らいだものの、その後は時間の経過とともに痛くなり、作業終了時には右足を引きずって歩く始末。

このため、小屋組み作業は全面的に二人の大工さんにお任せしました。一人しか雇っていなかったら、作業を中止する羽目になっていました。

その後はコンパネをビスで一部固定し、ずり落ちないようにしてから作業をしました。大工さんは、高所作業もバランスよくふるまえるので、かなり危険な作業も平気でこなしますが、素人はやはり安全対策に万全を期すべきと痛感しました。

|

|

小屋組みはまず桁を載せる作業から始めました。

本来は軸組を終えてから壁パネルをはめ込むのですが、大工さんの意向で逆順になりました。

桁は菅柱と同じ105x105mmサイズなので軽く、外側の足場から行えるので安全かつ楽に行うことができます。

|

|

左の写真は梁を掛ける作業をしているところです。まず、脚立の上に梁を持ち上げ、隣の梁と桁にかけた角材の上に載って梁をひもで持ち上げています。

この梁は24㎝の幅があり、最も重い部材なのですが、同じサイズのもう一つの梁よりも更に重いのです。それは年輪の密度が高く、比重が高いためとのことでした。

かろうじてこの梁掛けに成功しましたが、お二人とも相当な重労働だったようです。

その後、下げ振りで柱の鉛直を確認後、緊結用の金具を取り付けました。この結果、建物全体の剛性が大幅に向上しました。

|

|

お二人の活躍の傍ら、私は足を引きずりながら、土台と柱、および、桁と柱を緊結するフラットプレートの取付を行いました。

これはホールダウン金物を使っている4本の柱の下部を除き、外に面した柱の上下すべてに取り付けました。

|

|

最後に小屋束を立て母屋と棟木を載せてこの日の棟上げ作業を完了しました。

|

|

左が作業終了後の状態です。

深夜に小雨が降る予報なので、木材はブルーシートで養生しています。

明日はタルキを取り付け、屋根の下地工事までやってもらう予定です。

プロの作業の速さもさることながら、壁パネル工法の効率の良さは、大工さんも感心していました。

心配なのは、自分の足。夜「フェイタス ゲル」を塗りこんだら、痛みはなくなりましたが、明日以降の工事に支障がないことを願っています。

|

|

前の工程へ

書斎小屋の建築トップへ 次の工程へ

|