|

|

|

根切り・地業工事

|

|

|

| ● 概要 |

|

この工程では基礎を作るための穴掘りと地盤固めを行います。

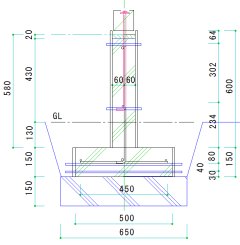

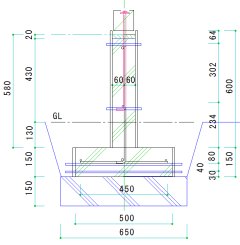

書斎小屋は平屋で重量が軽いため、左図に示す布基礎を採用し、鉄筋はユニット鉄筋(逆T字型に組み立て済みの鉄筋)を使います。

(1)根切り

・ 根切りの範囲を示す杭を水貫の近くに打ち込みます。

・ 上記の杭の内側(幅70㎝)に深さ38㎝の穴をバックホーで掘ります。

・ バックホーで荒く掘ったのち、スコップ、レーキ、クワで幅と深さ修正します。

(2)地業

・ 根切りした穴に切り込み砕石を敷き、プレートコンパクター(プレート)

で2回以上突き固めます。

・ 左図のように布基礎の底面が地面から28㎝になるようにします。

(左図は捨コンを打った場合の図ですが、実際には捨コンなしで施工します。)

|

|

|

| ● 作業用図面 |

|

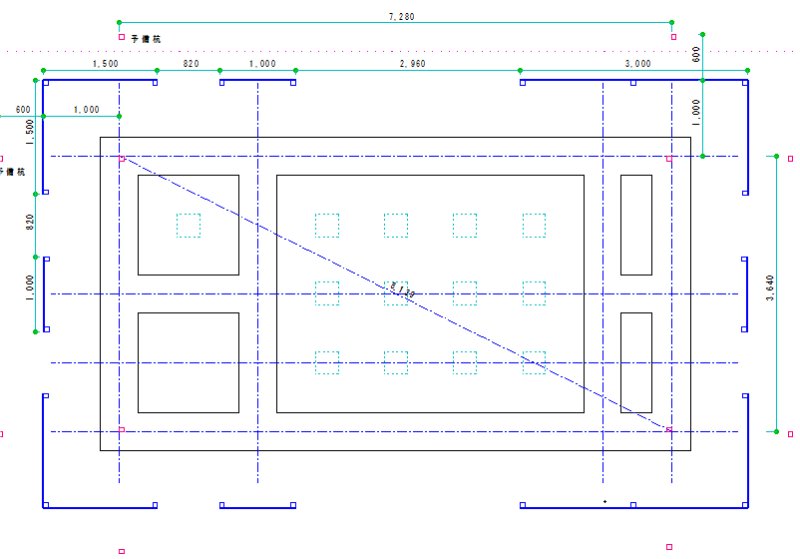

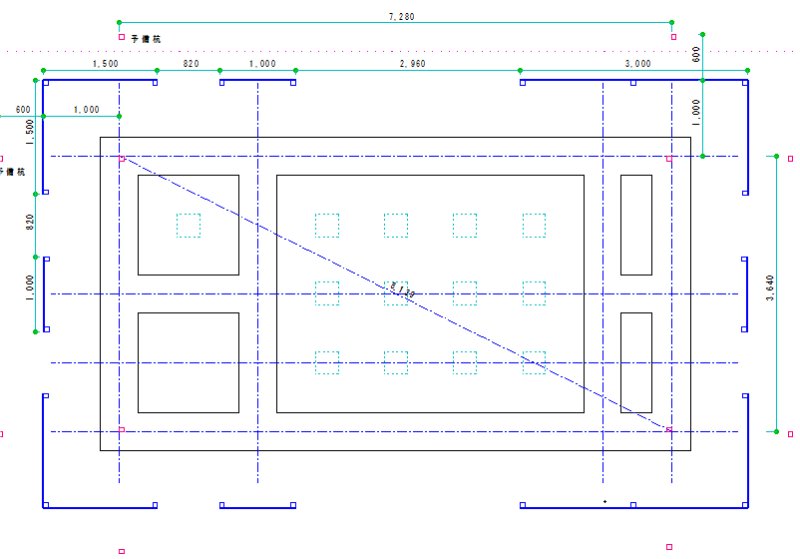

下図に示す基礎のベース位置に穴を掘ります。基礎ベースの幅50㎝に対し両側10㎝外側まで掘ります。

掘って出た土は、北側(上)と南東側(下右)に置くものとします。

切り込み砕石はあらかじめ南西側(下左)にコンパネを敷いた上に運んでおきます。

砕石の必要量 = 断面積x長さ = (0.12m x 0.65m) x 29.82m = 2.33リューベ

|

|

|

| ● 必要部材 (実績の詳細は「建築コスト」参照) |

|

| No. |

項目 |

区分 |

機器・材料 |

数量 |

単位 |

備考 |

| 1 |

根切り作業 |

根切り |

建機レンタル バックホー |

2 |

日 |

穴掘り&休耕田への土砂移動、砕石の敷詰め |

| 2 |

地業作業 |

地業 |

建機レンタル プレートコンパクター |

1 |

日 |

3回繰り返す。 |

| 3 |

〃 |

〃 |

切り込み砕石(C-40) |

2.3 |

立米 |

実施段階で1リューベ追加した。 |

| 4 |

作業準備 |

1坪 板敷 |

コンパネ 12x900x1800㎜ |

0 |

枚 |

砕石置き場用。6枚必要ということで、「無し」とした。 |

| 5 |

〃 |

T字型バー |

2x4材 650㎜+900㎜ |

- |

- |

在庫部材充当 |

| 6 |

運搬作業 |

|

二輪車 |

1 |

台 |

土砂、砕石の移動用 |

|

その他、コースレッド40㎜は在庫品を充当します。

|

|

| ● 作業の記録 |

(1)深さ確認メジャーの作成 (2012年4月18日)

根切りと地業に使う深さ確認用のメジャーを作成しました(水平器取付可能です)。

メジャーには下から順に、GL、BASE、砕石、地業、根切りのレベルを記しました。

|

|

|

|

(2)根切り前日 (2012年4月24日)

近くにあったレンタル会社が2011年12月に関東地方へ撤退したため、バックホーの輸送が必要になりました。車で10分もかからないレンタル会社から借りたのですが、輸送は外注とのことで片道8000円かかります。できるだけ有効活用するために前日持込みにしてもらいました。

家の門の前の道は狭くて大型車が入れないため、西側の道路で降ろし、運転して持込んでもらいました。

|

|

持ち込みは午後4時ころだったので日暮れまでは2時間以上あります。

バックホーの運転は1年ぶりなので、敷地の南に残っていた砂を移動して操作の練習をしました。

バックホーの運転資格は埼玉にあるコマツ教習所で取得したので、コマツタイプの操作形式に慣れたのですが、今回は素人には直感的にわかりやすいという左操作レバーの左右操作で左右回転をする操作方式に設定してもらいました。(コマツタイプは左右操作でアームの前後動になります。)

最初久しぶりとはいえ、コマツタイプを体が覚えていて違和感がありましたが練習の結果すぐに慣れました。

|

|

1時間ほど練習して、本番をすることにしました。

根切りの境界は当初縄を張る予定でしたが、土が散乱してすぐ見えなくなるので、ベースの両端を示す杭を打って、それを目安に掘ることにしました。

粘土質の土にがれき交じりのため、掘り起こすと土塊がごろごろ出るといった感じです。

|

|

|

(3)根切り初日 (2012年4月25日)

朝7時前から根切り作業を開始しました。

周りに水貫があるので、バックホーの位置が制限され、思うように掘り進むことができません。バックホーのアームのストロークの向きと平行な溝は比較的きれいに掘れるのですが、横向きの溝はなかなかうまくいきません。どうしても溝の幅が広くなってしまいます。

|

|

右の写真は東のトイレと流しの所で、図面上は二つの溝になる筈でしたが、境界が狭いため溝が繋がってしまいました。仕方がないので、全体を同じ深さにしました。

|

|

家の中央にある洋室の部分は南北に水貫がないのでここにバックホーを置いて東西の穴を先に掘ります。

溝の端の境界はバックホーできれいに掘れないので、時々スコップで削って修正しました。(右写真の溝の左端など)

|

|

1日目は穴の底面は凸凹ですが、全部の溝を掘っったところで日暮れとなりました。

バックホーは1日だけ借りる予定でしたが、底面をもう少しきれいにしたいのと、掘った土を移動するために1日延長しました。

一日中使っていたらバックホウの操作がかなり自在にできるようになりました。

|

|

|

|

|

(4)根切り仕上&地業開始(砕石の敷詰め)(2012年4月26日)

この日は朝6時過ぎに(騒音を出さない作業として)水糸を張り直し、根切り作業の仕上げの準備として溝の深さを確認しました。

その後、砕石を置く場所を確保するために、掘った土の一部を東の休耕田の低い場所(左写真の奥の場所)に移動しました。土の移動は前日夜ホームセンターから買ってきた二輪車で行いました。

この二輪車はバケットが樹脂製で軽いため、非常に取り回しが楽です。バックホ―の操作に慣れたため、土をすくって二輪車に載せることも簡単にできるようになりましたので、「土を積んで、降りて運ぶ」作業を数10回行い、山の半分近くを移動しました。

|

|

その後、根切りの仕上げ作業を行いました。深さ確認メジャーで確認しながら、穴の底面をできるだけ平らになるようにバックホーとレーキで均しました。

|

|

午前10時ころ砕石が到着しました。4トン車で積載可能な最大量である2.5リューベを注文しましたが、現物の量の多さに驚きました。

当初コンパネ2枚敷く予定でしたが、業者に聞いたら6枚は必要と言われたので敷くのをあきらめました。現物を見たら確かにそのくらい必要なことが理解できました。

砕石はコンクリートなどを再生して作ったもの(再生砕石)と、石が主体のバージン材があり、再生砕石のほうが2割ほど安いのですが、余ったものを地面に敷くと見栄えが全然違う(悪い)ということで、バージン材(C-40)にしました。

|

|

砕石受け入れ後、根切り作業を再開して昼前に仕上げました。

結果としては、設計した寸法よりも「穴は広く、深さは深く」なってしまいました。

|

|

当初砕石の敷詰めにバックホーを使うことは想定していませんでしたが、2.5リューベの砕石の量に驚嘆し、バックホーのあるうちにやってしまおうと思い立ちました。人力でやっていたら体が持たず途中でとん挫していた可能性があります。

そこで、朝やった土運びと同じ要領で二輪車を使って砕石運びを行いました。「砕石を積んで、降りて運ぶ」は、回数は必要としますが無理な力がかからないので、意外と疲れません。

|

|

二輪車で運んだ砕石は水貫のない周辺部から溝に落とし込みます。

落とし込んだ砕石はレーキとクワを使って敷き広げました。

|

|

昼食で休んでいるとき、「根切り作業を始めたころにバックホーのバケットを水貫や杭に3回接触した」ことを思い出し、水貫が狂っていないか心配になりました。

そこで午後一で水盛りを再度行いましたが、狂いはありませんでした。

|

|

砕石敷きは順調に進みましたが、あれほど大量にあった砕石が不足しそうなことがわかりました。

これは根切りで溝の幅・深さが設計値を上回ったことが原因ですが、とにかくバックホーがあるうちにやるべきとの思いから、砕石を追加注文しました。幸い最初の業者とは別の業者がすぐに持ってこれるということでしたので、1リューベ追加しました。

|

|

一応全体に同じ深さ(厚さは15㎝近い)の砕石を敷き詰めました。日暮れが迫ってきたので転圧作業は後日行うことにしました。

この日の夜5㎜程の降雨予報がありましたので、転圧作業は地面が乾いた時点で行うことにします。

(濡れているときに行うと液状化と同じような現象になり却って地盤が悪くなってしまうようです。転圧を後回しにして砕石を敷いておいても問題ないかは砕石業者に聞いた限りでは問題ないということでした。)

|

|

余った砕石の量は写真の通り。3.5リューベ購入して3リューベ位使ったことになります。残った砕石は転圧時の深さ調整に使用します。これはスコップで二輪車に載せる予定です。

2012年4月28日 失敗メモ:

後の祭りですが、ネットで調べると、根切りを行う際はなるべくツメ無しバケットを使い穴の底に乱れた土を残さないようにすべきとありました。今回使ったバケットはかなり長いツメがついていましたので、穴の底に土塊がごろごろありました。(スコップで多少は取り除きましたが)

土や砕石を二輪車に積むときもツメからボロボロ漏れて効率が悪いでした。

レンタル会社の担当者からツメは何を使いますかとの質問がありましたが、この知識がなかったので、標準のものになりました。担当者には根切りをすることは伝えたのですが、ツメ無しバケットの推奨はありませんでした。すべて自己責任ですので事前調査不足を反省します。

|

|

|

(5)転圧作業 (2012年4月29日)

26日夜に雨が降ったため転圧は地面が乾くのを待っていました。幸い27日と28日が晴れたので29日に転圧をすることにしました。

レンタル会社が連休で休みになるため、前日プレートを借りておきました。今日は朝7時前から転圧作業を開始しました。

ネットに「転圧はランマを使うべきで、軽い(30㎏程度の)プレートは平らに均すだけの効果しかない」、「転圧前に砕石は少し湿らせておいた方がよく締まる」との情報がありました。

元大工さんからは「ランマはぴょんぴょん跳ねて平らにできないのでプレートで十分」と聞いていましたので少し悩みましたが、平屋で軽いこと、基礎のベース幅を30㎝でよいところを50㎝にした(ユニットベース筋使用のため)ので、軽くないプレート(60㎏)の使用で「よし」としました。

|

|

プレート転圧で地面がどのくらい沈むのか事前の知識がなかったので、砕石の敷詰め時は深さ確認メジャーの「地業」レベルより1㎝位高いレベルにしていました。

実際にやってみると、場所によりますが数回の転圧で数㎝沈みます。特に角の部分が4か所とも5㎝程は沈んだようです。

転圧の手順は、水糸が邪魔にならないように、最初東西、次に南北の順に行いました。深さ確認メジャーで確認しながら「低いところに砕石を追加して転圧する」作業を繰り返しました。C-40の砕石は最大40㎜の砕石が混ざっているので、高さと水平度の微調整がなかなか難しいです。

当初ネット知識で「3回以上転圧」と思っていましたが、高さと水平調整の試行錯誤で10回近く転圧したと思います。

|

|

最後に東西に水貫を2枚追加して、中央のラインの転圧をして終了しました。締りを良くするため全体にシャワー放水して濡らしました。

この上にベース型枠を配置しますので、地業高さは深さ確認メジャーの「地業」高さを超えないようにしました。低い分にはスペーサを挟んで高さ調整できるからです。 |

|

| 朝7時過ぎから午後3時くらいまでかかりましたが、砕石は一輪車で2,30回は運んだと思います。その結果、合計3.5リューベあった砕石が右写真の量まで減りました。設計上は2.33リューベでよかったはずですが1リューベ(43パーセント)以上のオーバーです。 |

|

|

|

前の工程へ

書斎小屋の建築トップへ

次の工程へ

|