| ホーム | 本HPについて | 家作り | 庭造り&年別活動内容 | 野菜作り | 工作 | 孫の成長記録 | 宅地化 | 私のゴルフライフ | その他トピック |

基礎の配置基準設定

| ホーム > 家作り > 書斎小屋の建築 > 基礎の配置基準設定 > 次の工程へ | サイトマップ | |

|

|

|

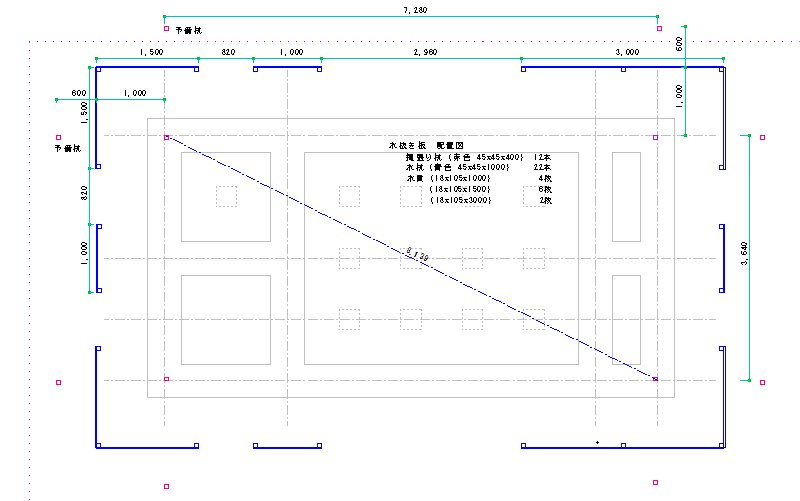

| ● 作業用図面 | |

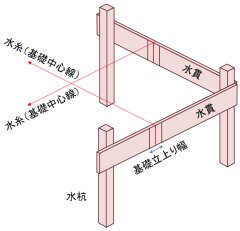

| 基礎の中心に水糸を張るために、下図のように縄張り杭、水杭、水板を設置します。 |

|

|

|

|

| (1)地縄張り作業 (2012年4月19日) 建築確認申請書の配置図で規定した建築位置に杭を打ち込みます。(右写真の低い杭) 杭の頭にビスを打ち、それをひもで結びます。 4辺を張り終わったらふたつの対角線の長さを測り、8.139mであることを確認します。 |

|

| (3)遣り方作業 (2012年4月19日) ・水盛りで設定した基準高に水貫をビス止めします。 (基準高は立上り基礎の型枠より2㎝ほど上で地面から47cmの高さ) ・水貫を取り付け終わったら、水杭が傾かないように筋交い貫を入れて補強します。 |

|

|

|

|

||

|

(4)水糸張り作業 (2012年4月19日) まず南端の東西方向の基礎の中心に水糸を張ります。 次に西端の南北方向の基礎の中心の水糸を張りますが、大矩(おおがね、直角定規)を用いて直角の確認をします。 この2辺を基準にして他の基礎中心線に水糸を張ります。 |

|

| (5)水貫への墨付け (2012年X月X日) 基礎の中心の水糸を張り終えたら、水糸を着脱しても同じ位置を再現できるように墨付けをします。(釘も打っています) また、その後の作業に必要な、基礎ベース型枠の外側の位置、および、立上り型枠の外側の位置も印をつけておきます。 |

| |

前の工程へ 書斎小屋の建築トップへ 次の工程へ