|

|

|

床張り

|

|

|

| ● 概要 |

|

この工程では断熱材を充填し床の下地合板を張ります。

トイレ・流し台の給排水口、および、床下点検口と干渉する場所はあらかじめ適切な対策(位置をずらす、穴をあける、補強するなど)をとるものとします。

(1)大引きの水平調整

・大引きは棟上げの工程で取り付けてありますが、本工程で水平の最終確認を行います。

・大引きの水平を確認して、プラ束を締め増します。

→この作業は「棟上げ(建て方)工事」の「(2)大引き設置」で実施済のため省略します。

(2)根太の取り付け

・根太材(H45xW45㎜の角材)をカットし、大引きの上に303㎜ピッチでビス止めします。

・土台または大引きに載らない終端(壁パネルがある所)にはあらかじめ根太受けを取り付けておきます。

・トイレ、流しの根太は給排水管の位置を避けて取り付けます。

(3)断熱材の充填

・根太と根太の間に床断熱材をはめ込みます。

断熱材は「ビーズ法ポリスチレンフォーム」を使ったフクフォーム2型を使用。

(4)下地合板の貼付け

・合板を適切にカットして千鳥状に張ります。釘はN50を150㎜間隔で打ち込みます。

床張りに際して、下記の開口部は加工をしてから貼り付けます。

|

| 場所 |

開口部 |

| 洋室 |

なし |

| 玄関 |

土間、アース棒埋め込み配線(床張り前に施行) |

| クロゼット |

床下点検口 |

| トイレ |

トイレの給排水口、アース棒埋め込み配線 |

| 流し |

流し台の給排水口、床下点検口、アース埋め込み配線 |

|

床下点検口はクロゼットと流しのいずれか、または、両方に設けます。(未確定)

|

|

|

● 作業用図

|

|

下図は床伏図に根太および下地合板の配置を示します。

開口部の加工仕様は床下点検口、トイレ、流しの機器仕様に従います。

|

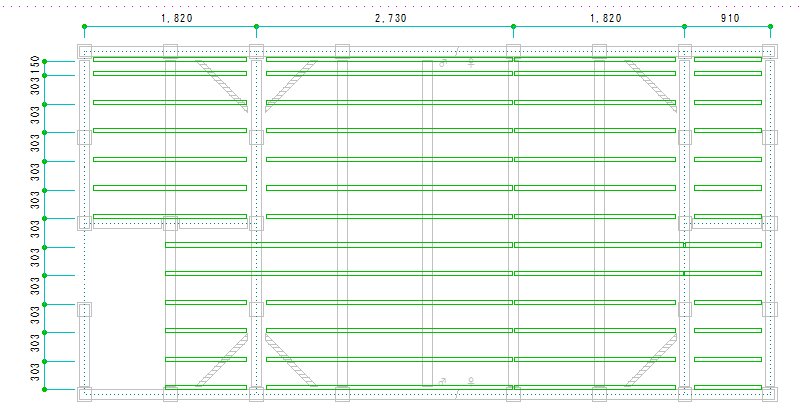

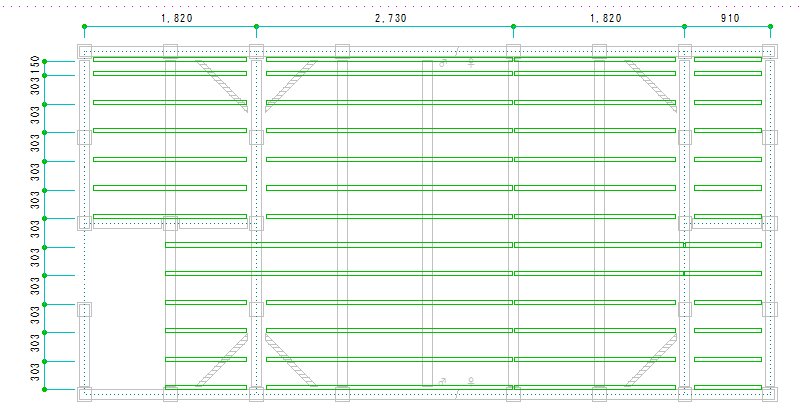

根太の配置

上記の配置は実際には適用せず。(大工さんの施工結果は柱心合わせでした。)

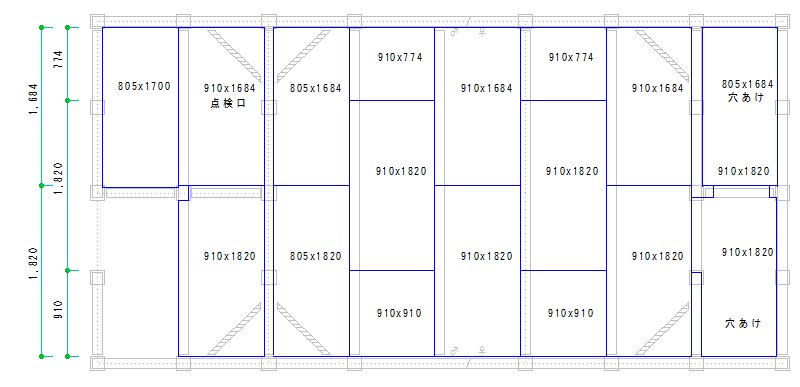

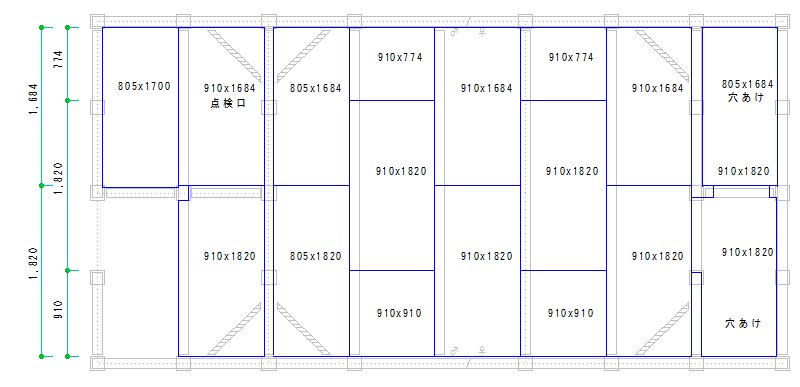

床下地合板の配置

上記の配置は実際には適用せず。(実際には根太に合わせて、上下中心合わせにしました。

また、部屋の境界は壁パネルを使わなかったため、床面は柱部を切り欠いて接続しました。)

|

|

| ● 必要部材 (実績の詳細は「建築コスト」参照) |

|

| No. |

項目 |

区分 |

機器・材料 |

数量 |

単位 |

備考 |

| 1 |

大引き固定 |

プラ束固定 |

接着剤 |

1 |

本 |

|

| 2 |

〃 |

〃 |

ビス 50㎜ |

26 |

本 |

|

| 3 |

根太取付 |

根太 |

根太 米松 56x60x3960㎜ |

29 |

本 |

|

| 4 |

〃 |

〃 |

根太受け 米松 30x105x3960㎜ |

5 |

本 |

|

| 5 |

〃 |

〃 |

コースレッド 90㎜ 大引きとの交点に1本ずつ |

150 |

本 |

|

| 6 |

断熱材充填 |

断熱材 |

根太303㎜間隔用断熱材 フクフォーム2型 |

7 |

坪 |

根太間にはめ込む |

| 7 |

〃 |

〃 |

スタイロフォーム 50x910x1820mm |

1 |

枚 |

玄関床用 |

| 8 |

床下地 |

下地合板 |

構造用合板 12x910x1820㎜ |

15 |

枚 |

|

| 9 |

〃 |

〃 |

釘 N50 66本/枚 |

990 |

本 |

|

| 10 |

点検口 |

点検口 |

床下点検口 450㎜角 |

1 |

個 |

|

| 11 |

穴あけ |

工具 |

神沢 自由錐SD 金属サイディング用 K-152 |

1 |

セット |

|

|

|

|

● 作業の実施状況 |

(1)根太の取付-1 (2012年06月07日)

大工さんの時間が余ったので、根太の取付もやってもらいました。

私は屋根仕上の準備をしていたので、作業はほとんど見ていなかったのですが、私の図面は見ずにいつものやり方でやってくれました。

結果を見ると、私の図面と違っています。-

私は、南の壁の根太を基準として303㎜ピッチで取り付け、北の端のみ狭い幅にするつもりだったのですが、大工さんのやり方では柱の中心を基準として303㎜ピッチで取り付け、南端と北端の幅が狭くなっていました。

その理由を聞くのを忘れてしまいましたが、あとで材木屋に聞いたところ、中心を基準に施工するのが標準とのこと。

断熱材を加工する手間が増えるのではと思いましたが、実際には断熱材がこの施工を基準にうまく作ってあったのです((3)断熱材の装填参照)。

大工さん二人は墨付けやカットなどの作業を協調して行い、1時間くらいでやってくれたようです。私がやっていたら優に1日仕事だったと思います。

トイレと玄関は、それぞれ「排水管との干渉」、「土間工事が必要」の理由で後日私が取り付けます。

なお、休憩時に、「床板も千鳥配列にする必要はないですか?」と聞いたところ、「屋根は必要ないが、床は千鳥配列にすべき」とのことでした。

|

|

|

|

|

(2)根太の取付-2 (2012年06月14日)

窓の取付が終わったので、今後の作業(電気配線など)をし易くするために床張りをすることにしました。

そこで、大工さんにやり残しておいてもらったトイレと流しの根太張りをしました。

トイレは排水管が床から立ち上がっているため、ここを避けて根太を張ります。根太の間隔はできるだけ標準(303㎜間隔)にして断熱材を入れやすくしたいので、一番奥は標準、その手前を狭くしました(その他は標準)。

大工さんは、柱の中央の根太は柱の根元を切り欠いて載せますが、私の場合はここだけ根太掛けを取り付けてその上に載せることにしました。

この場合、根太掛けの長さが短いため、釘で木が割れやすいため(実は最初割れて失敗)、ドリルで下穴をあけてから釘を打ちました。

|

|

流しは奥に給水管を隠すふかし壁、手前に床下点検口を付けるため、左写真のように根太を張りました。

柱の中心の根太は大工さんが取り付け済で、外せなかったので、1本余分ですが、かなり変則的な根太配置になりました。

床下点検口の周りは根太で囲み、さらに後で床下点検口の受け桟を内側に取り付けます。

根太間隔は標準(303㎜)が3つであとは狭いですが、余った断熱材を詰めます。

|

|

|

(3)断熱材の装填 (2012年06月15日)

断熱材は当初、コストを抑えるためにホームセンターで1820x910㎜のスタイロフォームを買ってきてカットするつもりでしたが、大工さんのアドバイスでそれはやめ、材木屋からフクフォーム2型を購入しました。これは303㎜ピッチの根太にはめ込むタイプの断熱材です。

装填は洋室の隅(南西端)から始めることにしました。

この端の狭いところは断熱材の加工が面倒ではないかと思っていましたが、フクフォーム2型は、縦に2本のスリットが入っており、そのスリットの一つに沿ってカッターナイフでカットすると、ちょうどこの狭い幅に納まる幅になるのです。

部屋の端の筋交い、間柱、柱に当たるところはカッターで切り欠く必要がありますが、その他は、根太に沿って順に押し込むだけで装填できました。

断熱材の両端が大引きに載り、根太には押し込んで挟むので特に固定をしなくても床下に落下する心配はありません。非常に施行性がよく、大工さんのアドバイスに従って正解でした。

右上の写真の左側にあるのがフクフォーム2型の1ユニットで、その右はスリットに沿ってカットして幅を狭くしたユニットを根太と大引きの間にはめ込んだ状態です。隣り合う断熱材は、端を重ね合わせて隙間ができないようになっています。

右下の写真は洋室全体に充填した後の状態です。

|

|

|

|

(4)床下地板張り (2012年06月15日)

断熱材を充填した後、流しの脇の床から下地板をはめ込むことにしました。

筋交い、間柱、管柱の部分を切り欠いてはめ込みます。

切欠きの加工精度を最初正確にしすぎたら、加工後はめ込みがうまくいきませんでした。柱や間柱の側面に当たる面に遊びがなく、その制約により板全体が固定され端の位置が思ったところに来ないのです。

何回か加工しなおして合板の長い辺が壁面と並行になるようにできましたが、この経験から、切欠きは2㎜位余裕をもたせた方が作業を早くできることを思い知りました。

|

|

(5)床下地板釘打ち (2012年06月16日)

この日は朝から雨だったのでゆっくり休む予定だったのですが、午後から晴れ間が出てくると落ち着かなくなり、洋室の床張りを継続しました。

床板を千鳥配列になるようカットした後、N50釘で固定しました。各根太に沿って910㎜の幅にとりあえず3本づつ釘を打ちましたが、後でネットで確認したら、周辺部は150㎜以下の間隔、中間部は200㎜以下の間隔とあったので、この2倍の密度にする必要があります。

とりあえずの釘打ちで、床はかなりしっかりしています。こんなにたくさん打つ必要があるのか感覚的には疑問ですが、後日他の部屋と合わせてやる予定です。

|

|

|

|

|

(6)トイレと流しの床板加工 (2012年06月16日)

この日ネットで注文しておいた自由錐(キリ)が届いたので、洋室の床板張りの後、トイレと流しの床下地板の加工をしました。

左の写真は自由錐を電動ドリルに装着した状態です。自由錐は外壁に穴をあけられる「神沢 自由錐SD 金属サイディング用 K-152」を購入しました。

ところが付いた商品を見たら「アルミサイディング用」とあります(ネットを見直したら商品名は「金属用」なのに、後ろに目立たなく書いてある仕様には確かに「アルミサイディング用」とありました。実際に使うのはガルバリウム鋼板なので少し心配になりました。仕様には、

・穴あけ範囲:Φ25~130mm

・穴あけ深さ:アルミサイディング材25mm、石膏ボード、木材、ゴム8mmまで

となっており、木材のほうが浅くなっています。多分これは刃の形状が木工用と違うからではないかと思います。

|

|

左の写真はトイレの床下地板の加工をしているところです。間柱と管柱の切欠きは墨線を引いたのち、切欠き部の角に6㎜径のドリルで穴をあけ、電動のこで外側から切れ目を入れた後、引き回しのこ(先の細いのこぎり‐写真の右下隅)で切り取ります。

配管の穴あけは、パイプの中心位置を墨付けしておき、6㎜径のドリルで穴をあけた後、自由錐を使って行いました。

床下地板は12㎜厚のJIS合板ですが、片面から一気に穴をあけることはできず、両面から切りあけました。

|

|

左上写真はトイレの床下地板、左下写真は流しの床下地板を加工後はめてみたところです。

それぞれに排水管と給水管が床から出ています。流しの排水管はトイレの半分ほどの太さです。

流しには床下点検口の穴もあけてあります。

これらの床は当面釘では固定せず、トイレドアを購入して現物を確認してから、壁の構造、寸法を決める予定です。それに応じて床板も少し改造する必要が出てくる可能性があるからです。

同様に、玄関と洋室との境界、クロゼットの入り口もドアを入手してから詳細を詰める予定です。

|

|

(7)クロゼットの床板加工 (2012年06月18日)

クロゼットは玄関側に片引き戸が入るので、枠を固定する間柱と桟を入れる必要がありそうですが、現物を見ないと正しく施工できないのでとりあえず床全面をカバーする下地板を加工して敷きました。

玄関との境界の根太もまだ釘打ちはしていませんし、断熱材も充填していません。

ドア3枚はネットで発注したばかりで、まだ納期の連絡も来ていません。窓の場合は約1週間かかりました。

|

|

|

|

|

(8)トイレと流しの床工事(続き) (2012年07月21日)

トイレドアの開口部はドアの現物を組み立ててから位置を決めました。開口部は間柱材で囲むこととし、その位置の根太を切り欠きました(左写真手前)。

その後、この間柱を避けるように床下地板を加工し、断熱材を充填しました。

|

|

流しの床下地板も間柱を避けるように加工し、断熱材を充填しました。

|

|

流しの床下地板を敷きました。トイレドアの開口部を作る間柱を建てるための穴がふたつ開いています。

流し側の穴は少し大きくしてありますが、これは間柱に斜めくぎを打つためです。間柱を付けてからでは床下地板をはめ込むのが難しいため、このようにしました。

次の作業はトイレドア枠の取付です(室内ドア取付参照)。

|

|

(9)クロゼット床張り (2012年07月27日)

クロゼットの床張りを遅らせていた理由は、引き戸の取付方法を理解していなかったからです。説明書と現物を見て理解できたので、作業を再開しました。

間柱は1間幅の両端に建てることとし、柱に直接釘で打ち付けました。その上に間柱材で横桟を載せ、引き戸の開口部とします。

根太は間柱間の長さに短くカットし、2本並べて土台にビス止めしました。

これは、引き戸の真ん中に幅の狭い間柱を建てるため、釘の斜め打ちで固定できるようにするためです。

この後断熱材を充填し、床板を再加工(間柱を避ける切り欠けを追加)しました。

釘打ちは翌日に持ち越しです。

|

|

|

|

(10)玄関床張り (2012年07月30日)

土間の構造が決まり基礎を作ったので、ようやく玄関の床を施工することができるようになりました。

土間の基礎作成時は根太を外していたのですが、これを付け直し、断熱材を充填しました。ここで使った断熱材はホームセンターで購入したスタイロフォーム(50x910x1820㎜)。フクフォームは1坪単位でしか売ってないのと価格も高いのでスタイロフォームを使ってみることにしました。

カッターで簡単に切ることができ、根太の間に押し込めばしっかりはめ込むことができます。根太間の幅に誤差があると入りにくいので、個別に寸法を測って切りました。この手間をいとわなければコスト的にはこちらがベターです。

|

|

玄関の床下地板は数日前に加工済みでしたので、くぎを打ち込んで完了です。これでようやく床張り工程が終了しました。

|

|

|

|

前の工程へ

書斎小屋の建築トップへ 次の工程へ

|