|

|

|

外壁下地工事

|

|

|

|

| ● 概要 |

|

書斎小屋では通気胴縁と棟換気を併用し、壁面下部から入った空気を、壁内通気層から軒下、小屋裏を経由して換気棟から排出します。壁内通気層は透湿防水シートとサイデングに挟まれた隙間で、壁内の湿気を除去するとともに、断熱効果を発揮します。軒天にも通風孔を設け、小屋裏の換気量を増やします。

本工程は躯体を湿気から守り、外壁からの熱を遮断するための基礎となる工事と言えます。

(1)壁面開口部の加工

・ 以下の壁面開口部は木枠で囲み防水処理(防水両面テープ貼り、および、コーキング処理)をします。

①窓サッシ、玄関ドア

②自然吸気口(1か所)

③換気扇排気口(2か所)

④屋外コンセント配線用穴

⑤玄関灯

(エアコンダクト用の穴はエアコン設置時に業者に任せます。)

(2)透湿防水シート張り

・ 透湿防水シートを張る前に通気土台水切りを取り付けます。

・ 外壁の構造用合板の上に、透湿防水シートをタッカーで横張りします。

・ 下から上に張っていき、上のシートは下のシートに10㎝以上重ねます。

(重なり部は防水両面テープで張り合わせます。)

(3)胴縁の取り付け

・ 通気のために18㎜厚の縦方向の胴縁を455㎜ピッチでN45釘でうちつけます。

(出隅にはサイディング役物の取り付けのために、胴縁の幅は90㎜以上にします。)

・ 窓枠および玄関ドアの周囲を胴縁で囲みます。

・ 窓の上下は空気が通るように、40㎜の隙間をあけます。

・ 妻壁の上部は縦張りサイディングを張ります(胴縁は横に張ります)。

・ 電気引き込み口は特に対策しません。(後でドリルで穴をあけます。)

|

| ● 必要部材 (実績の詳細は「建築コスト」参照) |

|

| No. |

項目 |

区分 |

機器・材料 |

数量 |

単位 |

備考 |

| 1 |

下地工事 |

防湿処理 |

透湿防水シート 1m幅x50m |

2 |

巻 |

|

| 2 |

〃 |

〃 |

タッカー用針 1000本入箱 |

1 |

箱 |

|

| 3 |

〃 |

胴縁張り |

胴縁材 45x18x4000㎜ |

52 |

本 |

|

| 4 |

〃 |

〃 |

貫材 90x18x4000㎜ |

10 |

本 |

|

| 5 |

〃 |

〃 |

釘 N45 |

1 |

箱 |

|

|

|

|

● 作業の実施状況 |

(1)台風対策の妻壁 (2012年06月18日)

天気予報を見ていたら台風が上陸してこちらに来そうな予報をしていたので、心配になりました。というのは妻壁がない状態が半月は続くのですが、この開口部に強風が吹きこんだら屋根が飛ばされる可能性があるのではないかと思ったからです。

土台と柱、柱と桁は金物で緊結してあるのですが、小屋組みの固定はかなり緩い結合になっています。

タルキの軒側はひねり金物で固定してありますが、小屋束、母屋、棟は「三角かすがい」という「コ」の字型の」金物を打ちつけてあるだけなのです。

壁や軒天を張ってしまえば風の入り込む余地はないので心配ないのですが、建築中の現状では開口部から屋根にもろに風圧がかかってしまいます。

玄関の開口部は対策してないので、気休めにしかならないかもしれませんが、コンパネを加工して張り付けとりあえずの対策としました。

なお、ここは最終的には、(安い)縦張りサイディングを張る予定です。

|

|

|

|

(2)台風対策強化 (2012年06月19日)

1日中曇りの予報が台風接近に伴い朝から雨。今夜から明日暴風雨になる可能性があるため、玄関の開口部にもコンパネを張りました。

電気配線の予定だったので中で作業できないこともないのですが、外がぬかるんでいて物や道具を取りに出入りすると汚れたりぬれたりするので今日、明日は休むつもりです。

|

|

|

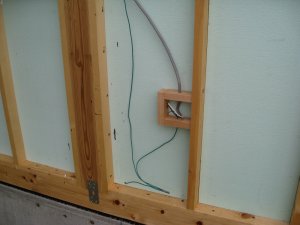

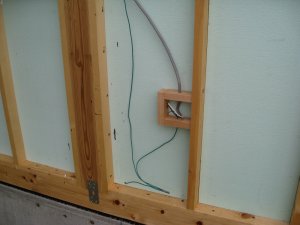

(3)開口部枠組み (2012年06月23日)

外壁に開口部を設けるところ‐吸気口、排気口(2か所)、外部コンセント、玄関灯には桟木で枠を作り、壁パネルにビス止めしました。

この枠は、外部に付ける器具(フード、コンセント、玄関灯)を取り付けるための下地になるとともに、この枠に防水両面テープを張って透湿防水シートを接着し、透湿防水シートを密封することを目的とします。

右上写真は玄関わきの外部防雨コンセントの取付部(アース線は床下から引いて分岐し、上に向かう線は天井裏を経由して玄関灯に行きます)、

右下写真はクロゼットの換気扇(排気口)取付部です(左のスイッチボックスは換気扇に電源を供給するコンセントが入ります)。

|

|

|

|

(4)防水両面テープ張り (2012年06月23日)

透湿防水シートを張る前に、開口部の周りに防水両面テープ(ブチルテープ)を貼りました。

左上写真は南の窓、左下写真はクロゼットの換気扇取付部(=パイプ通路)です。

ブチルテープは換気棟を屋根に取り付けるときにも使用しましたが、非常に強力な接着力と防水性があります。テープを貼ったり切ったりしていると手に粘着性のある黒いゴム状のもの(ブチル?)がくっつき、なかなか取れなくなります。カッターでテープを切ると、カッターにも黒い粘液が付着し、切れ味が低下します。

|

|

|

(5)通気土台水切りの取り付け (2012年06月23日)

次に土台に水切りを取り付けました。

この水切りは「通気土台水切り」という商品名で、チューオーの横張りサイディング用の役物です(チューオーのカタログでは別売なのに「付属品」と称しています。)

「通気」とあるのは、基礎パッキンに空気を通すためのスリットがあることを示しているようです。

出隅用の水切り製品も売っていますが、結構高いので購入せず、私としては直線用の水切りの角をディスクグラインダーで45度にカットして角をつなぎました。プロがやるようなきれいな結合(嵌合)はせず、単にカットした角と角を突き合わせるだけにしました。

|

|

家の周り全体の取付が終わった状態です。白いのは工事中の傷を保護するために張ってあるテープで、工事終了後にはがすとすべて黒になります。

|

|

|

|

|

(6)透湿防水シート張り (2012年06月24日)

ようやく本題の透湿防水シート張りです(デュポンのタイベックを使用)。

その前に、昨日取り付けた土台水切りに防水両面テープを貼りました。

透湿防水シートは50m巻と100m巻がありますが、重いのは作業しにくいと聞いていましたので、50m巻を2巻購入しました。

最初直接壁に張ろうとしたのですが、上辺を水平に保たないとシートが歪んでしわができやすいことがわかったので中断し、上辺を通る線を墨出ししてからやり直しました。

また、最初の段を張る時は、ロール紙が重くて作業しにくいのと、地面に置くと紙が汚れるので、左写真のような治具を作りました。これは基礎を作る際に使った異形鉄棒を角材に取り付け、ロール紙が貼り付け面とほぼ同じ高さになるようにしたものです。

2段目は足場において作業し、3段目は半分使って軽くなったので、左手でロール紙を持ち、右手でタッカーで止めていきました。

|

|

書斎小屋全体をタイベックで包んだ状態です。土台水切りの上部、1段目と2段目の重なり部(約10㎝)、2段目と3段目の重なり部は防水両面シートで接着してあります。最上段の上辺はタッカーで止めただけです。

開口部の周りも防水両面テープで密封してあります。

透湿防水シートは初めて使ったのですが、さすがデュポンの製品だけあって独特の質感と安心感があります。

なお、タッカーは最初10㎜の針を使っていたのですが、木が固いせいか2㎜位浮いてしまうことがしばしばありました。

防水テープと針の補給にホームセンターに行ったところ、透湿防水シート張りには6㎜の針が最適であることがわかりました(10㎜の針の箱にそう書いてありました。)

第2段目からは6㎜の針を使ったところ、きれいに打ち込むことができました。

|

|

|

(7)胴縁張り (2012年06月25日)

今日はほぼ1日かけて胴縁の取付を行いました。

まず、胴縁材(18x45x4000mm)を水切りの上から桁の底面までの2810㎜の長さにカットしてN50釘で菅柱と間柱の中心に打ち付けました。

次に、貫材(18x105x4000㎜)を同じ長さにカットして4つの角に取り付けました。

その後、窓の周囲を貫材で囲んだ後、その上下に胴縁材を短くカットして取り付けました。

|

|

南面の窓の周囲の胴縁です。窓の中心が横張りサイディングのつなぎ目(目地)になるので、この胴縁は幅広にして目地受けと目地カバーを取り付けます。窓の周囲の太い胴縁とその上下の縦胴縁は45㎜あけて横方向の通気を確保しています。

胴縁自体を支えるために何本釘を打つべきか迷いましたが(ネットで調べても、胴縁を固定する釘のピッチは出てきませんでした)、サイディングを取り付けるときに胴縁を貫通して縦に11枚分釘(40㎜のステンレススクリュー釘)を打ちつけるので、5本で済ませました。

なお、玄関ドアは6月12日に発注したのですが、発送日が6月29日ということで、まだ届いていません。したがって、玄関廻りの胴縁はまだつけていませんが、工程上は一旦終了とし、次工程(軒天張り)に進みます。

|

|

|

前の工程へ

書斎小屋の建築トップへ 次の工程へ

|